|

कहानी संग्रह |

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

अकर्मक क्रिया

कहानी संग्रह जन्म 10 जुलाई 1932, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश

भूमिका

यों तो आम तौर पर मैं अपने कथा-संग्रह की भूमिका नहीं लिखता - महज पहला संग्रह

'दूसरे चेहरे', जो सन बहत्तर में 'नीलाभ प्रकाशन', इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ

था, उसमें मैंने भूमिका दी थी। वह भूमिका क्या थी, बस अश्क जी के एक पत्र का

उत्तर था जिसमें उन्होंने मेरी कहानियों का उल्लेख करते हुए मेरे समकालीनों

की प्रवृत्तियों का विवरण दिया था। ये वे दिन थे जब कहानी-लेखकों पर विदेशी

लेखकों का अंधा प्रभाव हावी था। कुछ लोग 'ऐंटी हीरो' तो कुछ लोग 'ऐंटी स्टोरी'

का राग अलाप रहे थे। अजीब-सी आपाधापी मची थी और बतौर फैशन हिंदी के नए कथाकार

कुछ बहुत ही दूर की कौड़ी लाने के फेर में थे। अश्क जी ने इस सतही धरातल पर

चोट करते हुए मेरे सहज लेखन का स्वरूप स्पष्ट किया था और मेरे समकालीनों की

उस कुंठा का उल्लेख भी किया था जो उन्होंने मेरे लेखन को ले कर व्यक्त की

थी। अश्क जी का पत्र लंबा था और इसमें कई विवादास्पद स्थितियों की ओर संकेत

किए गए थे इसलिए मैंने 'एक पत्र के संदर्भ में' शीर्षक से अपना उत्तर अश्क जी

को लिख भेजा था, जिसे उन्होंने मेरे संग्रह में भूमिका के रूप में इस्तेमाल

कर लिया था। अब कितने ही वर्ष निकल चुके हैं और 'अकर्मक क्रिया' मेरा आठवाँ

कथा-संग्रह है। इस दौरान मैं लगभग दो सौ कहानियाँ लिख चुका हूँ। आज मैं यह

अनुभव करता हूँ कि अब उस तेजी से लिखना संभव नहीं है, जो प्रारंभ में बहुत सहज

थी - आज परिवेशगत परिदृश्य के संदर्भों को तौल कर देखना आवश्यक हो गया है -

अभिव्यक्ति की तीव्रता ही पर्याप्त नहीं रह गई है, वरन सामाजिक यथार्थ को

सार्थकता के आयामों तक ले जाना भी अपरिहार्य हो गया है। मैं यह नहीं कह सकता कि अपने पचास वर्षों के लेखन में मैंने पाठकों को कितना

कुछ सार्थक दिया है - हाँ, यह कहने में मुझे कोई दुविधा नहीं है कि उनकी

जागरूकता और जीवन-विषयक समझ ने मुझे स्पष्ट तौर पर यह सुझा दिया है कि लेखक

को क्या नहीं लिखना चाहिए। यों तो मेरे अंतरतम में मेरा अपना आलोचक ही इतना

सख्त और कटु है कि मेरे लेखन और रचना-प्रक्रिया को दुश्मन की नजर से देखता है

कि कहाँ उसका दाँव लगे और वह मुझे पछाड़ दे, पर शायद यही वह बिंदु है जहाँ मैं

पूरी तरह चौकस रहने का प्रयास करता हूँ। हर सजग लेखक जानता है कि उसने कहाँ

निष्ठा और परिश्रम से काम लिया है और कहाँ वह तरह दे कर निकल गया है। अपने इस नवीनतम कथा-संग्रह 'अकर्मक क्रिया' में संगृहीत कहानियों में मैंने

मौजूदा जीवन के तनावों और कुंठाओं को ही नहीं उभारा है बल्कि व्यवस्था और

प्रशासन की उस अमूर्त मारकता का भी भरपूर उल्लेख किया है, जो आदमी के जीवन में

हर पल जहर घोलती रहती है। मैंने केवल इतने को ही अलम नहीं समझा इसलिए अपनी

कहानियों में मनुष्य के सनातन जुझारू स्वभाव का उल्लेख करते हुए यह संकेत भी

दिया है कि स्तर-स्तर व्याप्त पाखंड को वह अपनी जिजीविषा से काट कर विफल कर

दे। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि ये कहानियाँ अकर्मण्यता के विरुद्ध

एक वक्तव्य हैं। इस प्रयास में मैं किंचित भी कृतकार्य हो सका तो मैं समझूँगा

कि लेखन सामाजिक मूल्यों का मूर्त करने का दिशान्वेषी है।

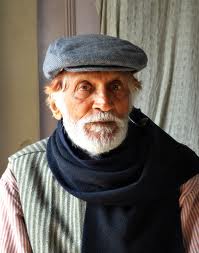

से.रा.

यात्री

डायरेक्टर के दफ्तर से निकल कर मैंने रिक्शा लेने की सोची, मगर घड़ी में अभी

पाँच भी नहीं बजे थे। बस-स्टैंड की दूरी कुछेक मिनटों में ही मजे से नापी जा

सकती थी, इसलिए मैं खरामा-खरामा बस स्टैंड की दिशा में बढ़ लिया। कचहरी से जरा

आगे निकलते ही मुझे दफ्तरों से छूटते हुए बाबुओं का रेला दिखाई पड़ा, तो मैं

सड़क की तरफ मुड़ने के बजाय नाले के किनारे एक पतली-सी सड़क पर चलने लगा। डायरेक्टर के कार्यालय में मैं पिछले पाँच दिनों से लगातार चक्कर काट रहा

था। मेरे एक बिल पर 'ऑब्जेक्शन' लगा कर किसी बाबू ने चिड़िया बिठा दी थी और

मैं तीस मील से रोजाना और सौ काम छोड़ कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चकफेरी

लगा रहा था। मैं चाहे जितनी जल्दी दफ्तर में पहुँचूँ, किसी बाबू को मुझसे

सहानुभूति नहीं थी। इसके अलावा उनकी नजर में यह बिल वाला मामला इतना मामूली था

कि 'रूटीन' में ही सामान्य ढंग से हो जाने वाला था; हाँ, यह बात दीगर थी कि

इसमें अभी और भी साल-दो साल खिंच सकते थे। हम सभी जानते हैं कि यह रूटीन 'डे ऑव

जजमेंट' तक फैला हुआ है और फिर भी अटका हुआ कागज सरकारी सड़क का अडियल टट्टू हो

जाता है। मैं जितनी देर दफ्तर में रहता था, कई बाबुओं के कृपा-कटाक्ष प्राप्त करने

के लिए उन्हें चाय-पानी पिलाता था; सिगरेट की एक पूरी डिब्बी ले कर उनकी

कुर्सियों की बीच धँसता था। जब किसी एक बाबू को सिगरेट पेश करता था, तो एक-एक

करके सारे बाबू अपनी कुर्सियों से उठ कर वहीं आ जाते थे और पूरी डिब्बी साफ

होने में चंद मिनट भी नहीं लगते थे। इसके अलावा उनका एक खास तरीका यह भी था कि

वे मुझे एक-दूसरे की मेज पर टरकाते रहते थे। वे मेरी दृष्टि में प्रत्येक को

महत्वपूर्ण सिद्ध करके 'दफ्तरी समाजवाद' कायम रखना चाहते थे। खैर, जो भी हो,

जब दफ्तर बंद होने का वक्त होने लगता था और मेरे सिर में बराबर हथौड़े चलने

लगते थे, तो मायूस हो कर 'अच्छा, तो मैं चलूँ?' कहता दफ्तर से मरे-मरे कदमों

बाहर निकलने लगता था। मेरी हालत पर झूठा या सच्चा तरस खा कर कोई-कोई बाबू मुझे

सुना देता था, 'यारों, क्या बात है! गरीब कई दिनों से झख मार रहा है, इसका काम

क्यों नहीं करा देते?' एक गुमनाम-सा खूसट चेहरा ऊपर उठता और वीतरागी स्वर में बड़बड़ाता, 'अब

डायरेक्टर के कूल्हे कुर्सी पर लगें तो कुछ हो! उसे टूर से कौन निकाले? साले

महीने में तीन सौ पैसठ दिन गुलछर्रे उड़ाते हैं! बाबुओं को मुफ्त में डंडा

चढ़ाया जाता है!' उनकी आपसी चखचख से मुझे क्या मयस्सर - यही सोचता मैं, अपमानबोध से पीड़ित,

गलियारा पार कर जाता। दफ्तर की कटु स्मृतियों को मस्तिष्क से बाहर धकेलते-धकियाते मैं पुल बेगम

तक जा निकला। अपनी उधेड़बुन में गर्क ज्यों ही मैं पुल से एक तरफ को मुड़ा,

मेरा एक पुराना सहपाठी डी.सी. मेरे कंधे पर धौल जमा कर बोला, 'देखो इस मरदूद

को! चला जा रहा है सिर घुटनों में दिए! गोया किसी को फूँक कर लौटा हो। तुम्हें

पता है कि नहीं, तेरा बाप यहाँ चार साल से मर रहा है?' डी.सी. की इस जीवंत

फिकरेबाजी और मस्त मुखमुद्रा का सामना करने लायक पूरे दिन में मेरे पास कुछ

बाकी नहीं बचा था। मैं महज एक मरियल-सी मुस्कराहट बमुश्किल-तमाम अपने

नाक-नक्श पर चिपकाने की चेष्टाएँ करने लगा। डी.सी. थोड़ा गंभीर हो कर बोला,

'कहाँ से आ रहा है?' एक वाक्य में अपनी विपदा रखने का कौशल भी उस वक्त मेरे

पास नहीं रह गया था और ब्यौरे में जाने का उत्साह तो सौ-सौ कोस तक नहीं रह

गया था। मैंने बात का बिस्तर लपेटते हुए महज इतना कहा, 'डायरेक्टर के दफ्तर

में काम था। अब लौट रहा हूँ।' लेकिन मेरी आवाज इतनी कमजोर निकली कि बात का

आखिरी हिस्सा 'यूँ ही रोज-ब-रोज...' मेरे तालू से चिपक-कर रह गया। । डी.सी. ने मेरे कंधे से अपना हाथ नहीं हटाया। उसके स्पर्श ने मेरी थकन-टूटन

को काफी गहराई तक टटोल लिया था शायद। वह फैसला-सा देता हुए बोला, 'चल, मेफेयर

में 'ब्लू एंजिल' लगी है। छोटी-सी फिल्म है। देख कर चले जाना।' मैं भीतर तक

उधड़ा हुआ था ही। पिछले कुछ दिनों से सारा दिमाग बदजायका हो गया था। मैं डी.सी

का आमंत्रण नहीं ठुकरा सका; उसके साथ लग लिया। मुझे डी.सी. का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने मुझे एक घटिया-सी साजिश के

प्रति मर जाने की सीमा तक चिंतित होने से उबार लिया और मैं भी एक भिन्न

मनःस्थिति में जीने योग्य हो गया। इसके बाद उसने एक बढ़िया रेस्तराँ में खाना

खिलाया और बोला, 'वाइफ तो इन दिनों यहाँ है नहीं। चलो, मेरे साथ ही लोट लगाओ।

कल सुबह चले जाना।' और वह मन की आँखों से बहुत दूर देखते हुए बुदबुदाया, 'यार,

कितना वक्त हो गया हम लोगों को मिल बैठे हुए! अब कुछ हो जाना चाहिए...' जैसा कि आम होता है, आप दोस्तों से इतना कट जाते हैं कि बीच में कोई भूमिका

आने लगती है और फिर उनसे बहुत सहजता से जुड़ना तत्काल संभव नहीं हो पाता है।

वही यहाँ हुआ। मैंने डी.सी. को एक खूबसूरत भरम के हवाले करते हुए कहा, 'हाँ

यार, मुद्दत हुई है यार को मेहमाँ किए हुए। अब हमें इस लानत को तोड़ना चाहिए।

मैं जल्दी ही किसी दिन तेरे पास ठहरूँगा और जम कर बैठेंगे।....' डी.सी. ने फिर कोई आग्रह नहीं दिखाया। शायद वह भी अब उतना अनुरोधपरायण नहीं

रह गया था। 'ओ.के.' कह कर उसने हाथ हिलाया और चौराहे से एक सड़क पर मुड़ गया।

मैं भी बस-स्टैंड जाने वाली सड़क पर हो लिया। पिछले तीन-चार घंटों में मुझे

वक्त का कोई एहसास नहीं हो पाया था। डायरेक्टर के दफ्तर में छह-सात घंटे जिस

साँसत में गुजरे थे, उसके मुकाबिले पिछले कुछ घंटे चुटकी बजाते बीत गए थे।

नतीजा सामने था; आखिरी बस छूट चुकी थी और अब लौटने के लिए महज टैक्सियाँ रह गई

थीं। जेब में हाथ डाल कर देखा तो पाया कि टैक्सी का पूरा भाड़ा भी मेरी जेब

में नहीं है! आसन्न संकट में घिर कर मैं कोई रास्ता निकालने की जुगत सोचने लगा। अभी कुल

जमा आधा मार्च बीता था। रात को ग्यारह के बाद खुले में पड़े रहना भी मुमकिन

नहीं था और मैंने अपने अहमकपने में डी.सी. से उसके घर का पता भी नहीं पूछा था।

काफी देर तक मैं बस-स्टैंड की सीमेंट वाली बेंच पर बैठा सोचता रहा। बहुत देर

बाद मुझे यकायक ब्रेन-वेव आई - मेरा एक पुराना दोस्त, शरत, अरसे से इसी शहर

में था; बल्कि शायद उसने तो अब तक अपना मकान भी बनवा लिया हो! कई बरस पहले एक

बार मिला था, तो जबरदस्ती मुझे अपने साथ पकड़ ले गया था। उस समय तक मकान का

सिर्फ एक कमरा ही बना था, बाकी ईंट-सीमेंट, चूने वगैरह के ढेर से यह लगा कि

मकान महीने-डेढ़ महीने में तैयार हो जाएगा। उसके मकान का भी बिल्कुल सही

पता-ठिकाना मेरे पास नहीं था, लेकिन मैं अनुमान के सहारे भटक-भटका कर वहाँ

पहुँच जरूर सकता था। सड़कों पर आवाजाही में भीड़-भड़क्का काफी कम हो चला था। अलबत्ता पनवाड़ियों

की दुकानों पर अच्छी-खासी रौनक थी! जिस सड़क पर मैं चल रहा था, वहाँ बहुत-से

निठल्ले और मनचले अजीब-अजीब मुद्राओं में इधर-उधर दो-दो, तीन-तीन की टोलियों

में ठट्ट लगाए खड़े थे। मैंने एक पान खाने की सोची। जेब से पैसे खरच करके

अय्याशी किए बहुत देर हो गई थी। पनवाड़ी की ओर बढ़ते हुए आँखें ऊपर एक छज्जे

की तरफ उठ गई। एक औरत दोनों हाथों से मुझे ऊपर आने का आमंत्रण दे रही थी। मेरा

दिमाग बिल्कुल ठस्स हो गया था। क्या जाने क्या बात थी कि मैं बगैर कुछ

सोचे-समझे पनवाड़ी की दुकान से लगे जीने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। आखिरी सीढ़ी पर

पहुँच कर मैंने देखा कि काफी पुराने, घिसे किवाड़ों की संधि से हलकी-सी रोशनी

की लकीरें मेरे टखनों पर पड़ रही हैं। मुझे जरा भी इंतजार नहीं करना पड़ा। साँकल खड़की और दरवाजा खुल गया। उस

कोठरीनुमा दड़बें में महज एक औरत नजर आ रही थी। धुआँ देती ढिबरी की रोशनी में

मैंने देखा, कालौंछ में लिथड़े अल्यूमीनियम के चंद बर्तन दीवार से लगे बेतरतीब

पड़े हैं। इन भांडों में ऊपर तक पानी भरा था और तालाब के पानी पर जमी काई की

मानिंद कुछ मटमैला-सा पानी तैर रहा था; शायद खिचड़ी जैसी कोई चीज पका और खा कर

बर्तनों में पानी भर दिया गया था। एक झिंगली चारपाई पर एक गूदड़ पड़ा था, पायताने एक चीकट चादर थी और चट्टान

जैसा सख्त तकिया सिरहाने से खिसकते हुए अजीब कोण धारण करता चारपाई के

बीचों-बीच पहुँच रहा था। चारपाई के सिरहाने को छूता हुआ एक बहुत पुरानी साड़ी

का इतना गलीज पर्दा टँगा था, जैसे उसे टाँगने के बाद कभी भी पानी से छुलाने की

जहमत न उठाई गई हो। एक कोने में 'फोल्ड' की हुई चटाई खड़ी थी, जो जगह-जगह से

उधड़ चुकी थी, मगर उसे स्थायित्व प्रदान करने की नजर से कोनों पर चितकबरे

कपड़े की गोट सिली हुई थी। अगर यह कोठरी सौ साल पुरानी थी, तो मैं दावे से कह

सकता हूँ कि पचास सालों से इसकी दीवारों पर पुताई नहीं हुई थी। उस भुतही, भयानक ढंग से भभकती ढिबरी के धुएँ से कमरा पूरी तरह दमघोंट हो गया

था। मैंने उस औरत की तरफ हिम्मत करके देखा। उसने जवाब में बीभत्स ढंग से

मुसकराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे झिंगली चारपाई पर लगभग धकेलते हुए कहा,

'खड़े क्यों हैं! बैठिए तो सही!' उसके शब्दों के साथ 'अहमद अली दिलदार अली'

के जर्दे का एक असह्य भभका मेरे नथुनों से ले कर दिमाग तक चढ़ गया। मैंने खड़े

होने की कोशिश करते हुए इधर-उधर टोह ली। शायद पर्दे के उस तरफ कोई हो। कम से कम

अपने लिए तो किसी को उल्लू बना कर फाँसना इस झोझरे बर्तन के बूते की बात नहीं

है। लेकिन जब पर्दा हटा कर कोई आता दिखाई नहीं पड़ा, तो मैं अवसन्न पड़ने लगा।

मेंहदी से रँगे मूँज-बालों की एक पचास-पचपन-साला खूसट अपने सारे गलीजपन और

बदसूरती के साथ मेरी बगल में मैदे की बोरी जैसी लुढ़क पड़ी थी। हे भगवान! इतना

घिनौनापन बरदाश्त करना किसी भी उम्र के आदमी के लिए अकल्पनीय यातना है, मेरी

उम्र ही क्या है? चलो, उम्र को भी छोड़ो... वह कितनी भी सही, लेकिन जो आपके

बगल में फूटा ढोल पड़ा है, उसका आप क्या करेंगे? मैं त्रस्त हो कर खड़ा हो गया और वहाँ से तत्काल भाग निकलने का उपाय सोचने

लगा। इतनी भयावह वास्तविकता के रूबरू खड़े होने की बात मेरे लेखे असंभव थी।

हालाँकि अब मैं अपने पाँवों पर खड़ा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे किसी

कालकोठरी में दानवीय यंत्रणा देने के लिए पटक दिया गया है और वहाँ से भाग

निकलने का अब कोई मार्ग नहीं है। मुझे दरवाजे की तरफ बढ़ते देख कर वह ढलके बदन की थुलथुल मौत मेरी ओर लपकी और

मुझे कंधे से दबोचते हुए फुसफुसाई, 'क्या मैं अच्छी नहीं लगी अपने बलमा को?'

आज सोचते हुए भी घबराहट होती है। पर उस पल अपनी रुद्ध होती चेतना के बावजूद

मैंने उसके चेहरे पर एक नजर डाली थी; जैसे किसी दरार-खाई स्लेट पर अनेक

चितकबरे धब्बों के बीच किसी अनाड़ी ने आड़ी-तिरछी बेमतलब लकीरें खूब रगड़ कर

खींच डाली हों। हो सकता है, किसी विशिष्ट कालखंड में वह चेहरा देखने लायक रहा

हो लेकिन मेरे प्रत्यक्ष ज्ञान और आँखों ने मुझे यह एक क्षण के लिए भी

स्वीकार नहीं करने दिया। पका हुआ फल उपभोग से वंचित हो कर जिस तरह सड़-गल जाता

है, लगभग वही स्थिति मेरे सामने मूर्तिमान खड़ी थी। उसकी करख्त आवाज और भौंडे संबोधन से हौलदिल होते हुए मैंने पूछा, 'कितने

रुपए चाहिए?' उसने रुपयों की बात घुमा दी, 'अजी, रुपयों की ऐसी भी क्या उतावली। दे देना

बाद में। पहले तो...' उसने चारपाई पर पड़े तकिए को एक अश्लील स्थिति में जमाते हुए मुझे न्यौता

दिया, 'अब आ भी जाओ।' एकाएक वह उठ कर पर्दे के पीछे गई और पानी की छप-छप सुनाई पड़ने लगी। उसने

लौट कर मुझे सूचित किया, 'अब कोई डर नहीं है। मैंने डुटोल से सफाई कर ली...

वैसे भी मैं रुंडे-मुंडे ग्राहक नहीं घुसने देती।' उसके ग्राहकों की श्रेष्ठता का स्तर जानने की जिंदादिली मेरा साथ सिरे से

छोड़ चुकी थी। इस वक्त मेरे हाथ पतलून की जेब में फँसे हुए थे और कोई फैसला कर

रहे थे। मेरी जेब में जितने रुपए थे, उनकी गिनती मेरी उँगलियों में मौजूद थी।

मुझे अपनी टेट में पचास रुपए न होने पर एकाएक बहुत अफसोस हुआ; अगर वे होते, तो

मैं इस वक्त आराम से अपने बिस्तर में लेटा होता। इन थोड़े-से रुपयों के अभाव

ने ही मुझे इस दोजख में ढकेला था। मैंने पतलून की जेब में से हाथ निकाला और एक

बीस रुपए का नोट उसकी ओर बढ़ा दिया और पता नहीं किस अनाम भावना के तहत मेरे

दोनों हाथ उस भयावनी आकृति के सामने जुड़ गए। आज विश्लेषण करना कठिन है कि हाथ

जोड़ते समय मेरी मुक्ति का प्रश्न प्रमुख था या उस औरत की उम्र के प्रति मेरे

सारे व्यक्तित्व में केवल इसी व्यवहार की गुंजाइश थी। इसके तत्काल बाद

मैंने आगे बढ़ कर साँकल खोली और देहरी लाँघ कर जल्दी-जल्दी सीढ़ियाँ लाँघने

लगा। सड़क पर उतर कर मैंने झिझकते हुए इधर-उधर देखा। सड़क और सुनसान हो चली थी।

दो-दो, तीन-तीन की टोलियों में लोग झूमते-झामते यहाँ-वहाँ रेंग रहे थे।

अजीब-अजीब शक्लों और हुलियों के उन लोगों से नजरें बचाते हुए मैं तेज गति से

चलने लगा। बाजार की सारी दुकानें लगभग बंद थीं। हाँ, ऊपर बारजों पर रँगी-पुती

औरतें काफी तादाद में नजर आ रहीं थी। तबले और हारमोनियम की मिली-जुली ठनक के

बीच दारू से बोझिल करख्त स्वर फिजाओं में टूट-फूट कर बिखर रहे थे। एक-दो बार

उचटती-सी निगाहें ऊपर उठीं लेकिन नंगे बुलावों के दौरान अपनी खुश्क हालत के

अहसास ने मेरी नजरें जमीन में गाड़ दीं। मेरे लिए जितनी तेजी से वह सड़क पार

करना मुमकिन था, मैं करने लगा। उस सड़क के अंत पर पहुँच कर मैंने एक राहगीर से अपने मित्र शरत के मोहल्ले

की जानकारी ली। उसने बताया कि मैं गलत जगह पर हूँ; मुझे उसी सड़क पर लौट कर

चौराहे से उत्तर की तरफ लौटना पड़ेगा। चौराहे तक पहुँचने के लिए उसी सड़क पर लौटने की यंत्रणा से मेरे पैर बोझिल

हो गए। लेकिन कोई दूसरा रास्ता न देख कर मैं लौट लिया और अपनी उपस्थिति को

भरसक विदेह बनाने की कोशिश करने लगा। अभी मैं चौराहे के इधर ही था कि बीभत्स गाली-गलौज का रेला मेरे कानों से

टकराने लगा मैं यह देख कर दंग रह गया कि फोश गालियों का शोर उसी कोठरी से उभर

रहा था, जिसमें आधा घंटा पहले मेरी साँस उखड़ रही थी। अजीब-से कौतूहलवश मेरे

पाँव ठहर गए। मैंने उन्हें पनवाड़ी की दुकान तक ठेला और उत्सुकतावश मर्द-औरत

की वजनी और नंगी गालियाँ सुनने लगा। संयोग से पनवाड़ी खाली था। मैंने दबे स्वर

में उससे पूछा, 'क्या किस्सा हो गया?' पनवाड़ी ने खास उत्सुकता नहीं दिखाई। उकताए-से स्वर में तोतली भाषा बोलने

लगा, 'अदी तित्ता ता होता!... वोई लोज ता धगला अ। लंदीथाना तो अई। इती लंदी ता

बेता अ। थाला पीते लौता है और बुलिया तू तंद तल्ला अ। तमाता तो देथो दिन्ने

दना अ उती ते मूं ताला तलै अ हलामी! (अजी किस्सा क्या होता! वही रोज का झगड़ा

है। रंडीखाना तो है ही! इसी रंडी का बेटा है। साला पी के लौटा है और बुढ़िया को

तंग कर रहा है! तमाशा तो देखो, जिसने जना है, उसीसे मुँह काला करे है, हरामी!) मैं पनवाड़ी की तोतली, बगैर उतार-चढ़ाव की ठंडी भाषा सुनते हुए थर्रा उठा।

शायद इस बात को कहने के लिए कोई भाषा या जुबान लड़खड़ाने से नहीं बच सकती थी।

अब मुझे लगा कि सहज उत्सुकता प्रदर्शित करके मैं एक अवांछित प्रसंग की सुरंग

में धँस गया हूँ। मेरे बगैर कहे ही पनवाड़ी ने एक सादा पान लगा दिया था जिसे ले

कर मैंने पैसे चुकाए और दुकान से हट कर चौराहे की दिशा में चल पड़ा। पनवाड़ी के विवरण को अपने जेहन से मैं जितना ही हटाने की कोशिश करता था, वह

उतनी ही शिद्दत से मुझ पर हावी होता जा रहा था। मुझे इस समय किसी घनिष्ठ

व्यक्ति से मिलने की गहरी तलब थी, जिसके नजदीक पहुँच कर मैं विश्वास के साथ

यह महसूस करना चाहता था कि लोगों के आपसी रिश्ते अभी सहज और साधारण है।

विभीषिकाओं के लंबे सिलसिले से बचने के लिए अंततः यह आश्वासन जरूरी था। लंबी भटकन के बाद जब मैं शरत के मकान के सामने पहुँचा, तो मैंने देखा कि वह

मकान एक मुद्दत पहले ही मुकम्मिल तौर पर बन चुका होगा। बाहर रंग-रोगन से लैस

लकड़ी का एक फाटक था, जिस पर शरत के नाम की तख्ती लटक रही थी। मुख्य इमारत तक

पहुँचने से पहले एक छोटा-सा लॉन पार करने को था, जिसमें कई किस्म के फूलों के

पौधे, लतरें और अमरूद-पपीते वगैरह के पेड़ थे। मैंने धीरे से फाटक का कुंडा

हटाया और अंदर लॉन में दाखिल हो गया। शुरू में रात की खामोशी की आहट लेते हुए

संकोच में डूबा रहा। और फिर कोई दूसरा सहारा न देख कर शरत का नाम पुकारने लगा।

पता नहीं, शरत मकान में था या कहीं बाहर गया था। बहरहाल आठ-दस दमदार आवाजों के

बाद भी जब भीतर कोई सुगबुगाहट नहीं हुई, तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाना मेरे लिए

लज्जास्पद हो गया। 'अब क्या किया जाए?' के असमंजस में मैं शरत के द्वार पर कुछ मिनट खड़ा रहा।

फिर मैंने तय किया कि मैं वहीं लान में पड़ रहूँगा। मैंने अपनी चप्पलें एक तरफ

निकाल दीं और घास पर बैठ गया। फिर मैंने जेब से मुड़ी-तुड़ी सिगरेट की डिबिया

निकाली और दबी-भिंची सिगरेटों को निकाल कर उनकी गिनती करने लगा। अब आगे जितनी

भी रात बाकी थी, उसका एक मात्र आसरा ये कुछ सिगरेटें ही थीं। सारे दिन और रात की दु:स्वप्न सरीखी घटनाओं को सामान्य कर लेने की गरज से

मैंने एक सिगरेट जला ली और चप्पलों को एक-दूसरी के ऊपर-नीचे रख कर सिर के लिए

ढासना तैयार कर लिया। सिगरेट के कश खींचते हुए मैं चप्पलों पर सिर टिका कर लेट

गया। ऊपर निरभ्र आकाश में टिमटिमाते तारे ऐसे लगे, गोया उनसे जिंदगी में पहली

बार मुलाकात हुई हो। दूर तहसील में बजते हर घंटे की गूँज दिमाग पर नक्श होती रही। उन थोड़े-से

लम्हों में ही मुझे लगने लगा कि मैं सत्ताइस-अट्ठाइस बरस इस जमीन पर रहने के

बावजूद इस दुनिया-जहान के लिए कितना बाहरी और अपरिचित हूँ। मेरे सिरहाने की

दीवार के उस तरफ शरत और उसके बीबी-बच्चे सोए पड़े हैं; यहाँ से तीसेक मील दूर

तहसीली कस्बे में मेरे नाम पर एक सरकारी क्वार्टर अलाट है, जिसका किराया जमा

करते वक्त मय वल्दियत मेरा नाम-पेशा और दीगर ब्यौरा दर्ज किया जाता है। यही

नहीं, एक देश की सरकार बनाने में गाहे-बगाहे मेरा वजूद साग्रह इस्तेमाल होता

है। लेकिन... मैंने एक सिगरेट और सुलगाई और करवट ले कर लेट गया। करवट के नीचे पतलून में

पड़ी रेजगारी कूल्हों में चुभने लगी। इसी पल मुझे सहसा ख्याल आया कि मेरे पास

अब महज चंद सिक्के रेजगारी की शक्ल में हैं। कल दफ्तर के बाबुओं को

सिगरेट-चाय पिलाने का जुगाड़ भी नहीं हो पाएगा। इसी संदर्भ में उस हवन्नक को

दिए गए पाँच रुपए की नोट की याद आ गई और साथ ही पनवाड़ी के तटस्थता से कहे गए

तुतलाहट-भरे वाक्य भी स्थितिचित्र बन कर उभरने लगे : 'तमाता तो देथो...

दिन्ने दना है, उती ते मूं ताला तलै अ हलामी!' पता नहीं कितने रूपों में ये

शब्द और इनके पीछे मँडराती जुगुप्साएँ किरचों की तरह लगातार मस्तिष्क में

चुभती रहीं। मैंने पाँच का घंटा सुना तो उठ कर बैठ गया। सुबह के साथ उगते ठोस

यथार्थ ने मुझे उस हया का अहसास करा दिया जो चप्पलों पर सिर टिका कर

आवारागर्दी की घोषणा कर रही थी। मानो शरत की पत्नी अभी उठ कर बाहर चली आए और

मुझे इस हकीर-फकीर हालत में पड़े देखे, तो मेरे बारे में क्या-क्या नहीं

सोचेगी! मुझे तो खैर छोड़ ही दो, उन लोगों को क्या कम शर्म आएगी कि उनका

घनिष्ठ यतीम-आवारा की शक्ल में धूल-मिट्टी में लिथड़ा पड़ा है। मैंने सावधानी से चप्पलें पहनीं और बगैर कोई आहट किए दरवाजे का खटका खोल कर

बाहर सड़क पर आ गया। सड़क पर चलते हुए मैंने अपने हाथ-पैरों और कपड़ों को बेदर्दी से झाड़ा और

कमेटी के नल पर मुँह-हाथ धोने लगा। स्वयं को एक काम का आदमी बनाने के लिए बीते

कल की स्थिति में लौटना आवश्यक था। इसके अलावा कम से कम किसी से सौ रुपया भी

लेना जरूरी था - वरना दफ्तर के भुक्खड़ बाबुओं को सारे दिन लपेटे रखने का सवाल

ही नहीं उठता था। मैली सड़कों पर एक-दो घंटे चक्कर काटते-काटते सारा शरीर टूटने लगा, तो

मैंने एक खोखे पर खड़े हो कर दो रुपए की चाय पी और फिर शरत के ही दरवाजे जा

लगा। इस बार मैंने शरत के गेट की कुंडी काफी शोर मचा कर खोली, जिसकी धमक भीतर

तक पहुँच गई। शरत चाय का मग हाथ में थामे बाहर निकल आया। उसे तहमद और बनियान

में देख कर मुझे राहत हुई। वह पूरी तरह पकड़े जाने की हालत में था। मुझे

अलस्सुबह सामने देख कर वह अचंभे से बोला, 'बे तू! कहाँ से टपक पड़ा पौ फटते

ही?' मैंन जांबाजी दिखाते हुए अट्टहास किया, 'सब बताऊँगा। पहले भीतर तो घुस! शाम

की बस रास्ते में बिगड़ गई। मनहूसियत में सारी रात काली हो गई यार!' शरत ने चश्मे के पीछे से आँखें चमकाईं। 'जहाँ जाएगी ऊका वहीं पड़ेगा

सूखा।... तुझ मनहूस की वजह से ही बस खराब हुई होगी!' उसके साथ घर में घुसने से पहले एकाएक मेरी निगाह उस तरफ चली गई जहाँ अभी

घंटे-डेढ़ पहले मैं एक लावारिस की तरह पसरा पड़ा था। अयाचित संदर्भों के खानों

में विभाजित होते आदमी को अपने से दूर झटक कर मैं शरत के साथ कमरे में घुसा और

शरत की पत्नी को संबोधित करते हुए अधिकार के स्वर में बोला, 'भाभी, इधर आप

बहुत सुंदर और सेहतमंद लग रही हैं।' शरत गुर्राया, 'देखा, साले ने आते ही चापलूसी का लेप चढ़ाना शुरू कर दिया।' भाभी भी भरपूर मुस्कराईं। मुझे गहरा संतोष हुआ, क्योंकि शरत की पत्नी का

मूड ठीक होना मेरे पूरे दिन जीवित रहने की पहली शर्त थी। शरत से मैं सौ रुपए

झटकने की कोई कारगर युक्ति सोचने लगा। उसके रंग-ढंग से मुझे साफ लग रहा था कि

वह मेरी माँग की पूर्ति भाभी के माध्यम से ही करने वाला था। पता नहीं क्यों,

ठीक इसी समय मुझे उस औरत की तरफ बढ़ाए हुए बीस रुपए याद आ गए, और साथ ही अपनी

जुड़ी हुई हथेलियाँ भी। प्रभाकर ने पलँग पर जरा उचक कर स्विचबोर्ड को टटोला और लाइट जला दी। वह फिर

से रजाई लपेट कर पलँग पर लेट गया। मैं पलँग से सटी चौकी पर बैठा सिगरेट पी कर

जाड़ा भगाने की कोशिश कर रहा था। ऊपर की मंजिल में प्रभाकर के बच्चे उछल-कूद

मचा रहे थे जिसकी धमक से कड़ियों की मिट्टी सिर पर गिर रही थी। इस उदास माहौल से निकलने के लिए मैंने प्रभाकर से कहा, भले आदमी, यह बिस्तर

में घुसे रहने का वक्त नहीं है। आ, चल कर कहीं बैठेंगे और कुछ तफरी करेंगे।

प्रभाकर ने रजाई अपने इर्द-गिर्द और कस कर लपेट ली और अपने बड़े लड़के का नाम ले

कर जोर-जोर से पुकारने लगा। लड़के ने उसकी आवाज नहीं सुनी तो मसहरी के सहारे कई

तकिए लगा कर बोला, कोई हमारी नहीं सुनेगा! सब साले अपनी-अपनी खाल में मस्त

हैं... मैं चाहता था, ऐसे में दो प्याले गरम चाय मिल जाती तो थोड़ा जाड़ा भाग

जाता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो मुस्कुरा कर बोला, कुछ कहो यार, अब वह

पुराने वाला नक्शा कुछ जमता नहीं है। पौरख थक गए साले, वरना कोई बात थी!...

मैंने इस मनहूसियत-भरे माहौल से चिढ़ कर कहा, अबे दोजखी, पौरख नहीं थकेंगे तो

क्या होंगे? सरेशाम बिस्तर में लंबा हो कर आज तक कोई जवान रहा है! मेरे

चिढ़ने से प्रभाकर ठठा कर हँस पड़ा और बोला, अब जो तेरे जी में आए बक! जनवरी के

पाले में मैं तो इस वक्त बाहर निकलने से रहा। मैं प्रभाकर की रजाई खींचने की सोच ही रहा था कि बाहर सड़क से कोई आदमी

दरवाजे में धँसता दिखाई पड़ा। आधे मिनट बाद सहन और बरामदा पार करके जो आदमी

डगमगाते हुए कमरे में घुसा, वह याज्ञिक था। उसके चेहरे पर वही हमेशा की नहूसत

फैली थी। प्रभाकर और मैंने उसे गौर से देखा और गंभीर हो गए। याज्ञिक के आने पर

हमेशा यही होता था। उसे देख कर हम लोग भीतर ही भीतर बिफर उठते थे। उसकी चमड़े

की स्ट्रेप वाली घिसी-पिटी चप्पलों और टखनों पर धूल ही धूल चढ़ी थी।

लंबे-चौड़े पायंचों वाली खाकी पैंट सनातन ढंग से फड़-फड़ कर रही थी। उसके

पिलपिले शरीर पर चढ़े हुए बीसों साल पुराने कोट की जेबों से चिमड़ी खाल की

उँगलियाँ झाँक रही थीं। कानों और सिर पर लिपटे मफलर से ज्यादा सुखे हुए तंबाकू

के पत्ते का गुमान होता था। कभी-कभी यह सोच कर हैरत भी होती थी कि यह

छछूंदरनुमा आदमी हम लोगों के साथ कहाँ से लग गया? मैं और प्रभाकर कुछ दिनों से

उसकी परछाईं तक से बचने लगे थे। हालाँकि याज्ञिक सी.डी.ए. में जूनियर क्लर्क

था, फिर भी उसके चेहरे को देख कर यही लगता था कि जैसे पुश्तैनी यतीम हो। उसे

देखते ही मेरे मन में आक्रोश की 'हुं-हुं' उठने लगती थी और मैं खाक हो कर कहता

था, इतने पर भी रईस कविता करेगा! अबे कमीने, कोयला बीन! याज्ञिक ने मुझे और प्रभाकर को बारी-बारी से देखा और अपनी जेब से बीड़ी का

बंडल निकाल कर अपने हाथ में ले लिया। एक मिनट इधर-उधर करके उसने बंडल के ऊपर

वाला कागज फाड़ा और चौकी के नीचे फेंक दिया। दोनों हथेलियों के बीच में बंडल को

मसल कर एक बीड़ी निकाली और दाँतों के बीच में लगा ली। बीड़ी जलाते हुए तीली की

लौ से उसके चेहरे पर कई दिन की बढ़ी हुई सफेद दाढ़ी चमक उठी। याज्ञिक ने बीड़ी

के कई लंबे कश खींचे और खाँसने लगा। दरअसल मैं और प्रभाकर उसके आ जाने से चिढ़ गए थे, लेकिन भीतरी तनाव को प्रकट

करने का कोई सीधा-सा रास्ता दिखाई नहीं पड़ता था। याज्ञिक से सहज हो जाने के

मानी थे कि हम लोग उसे भी अपनी बातों में शामिल कर लें। बातें शुरू होते ही

सबसे पहले यह होने वाला था कि वह दो या चार मिनट बाद चाय की माँग सामने रख

देता। इस शख्स से प्रभाकर की बीबी इतनी कुढ़ी हुई थी कि उसे चाय पिलाना तो

दूर, घर में देखते ही भौंहें चढ़ा लेती थी। इसका बहुत साफ कारण था कि

पचास-पचास, सौ-सौ रुपया करके यह आदमी प्रभाकर से जाने कितने रुपए उधार ले चुका

था। होता यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे सौ-दो सौ रुपया कर्ज ले तो वह पैसा

लौटने की उम्मीद पर किसी दूसरे तक से माँग कर दे सकते हैं, या फिर पत्नी से

इस समझौते पर ले कर मित्र को उधार दे देते हैं कि उसकी जरूरत सच्ची है और वह

सुविधा होते ही रुपया वापस लौटा देगा। लेकिन जब कोई मित्र प्रत्येक विजिट पर

रुपया-धेली लेता है तो पत्नी इस सच्चाई से परिचित हो जाती है, तो उस आदमी की

आबरू पत्नी की नजर में बिल्कुल नहीं रहती। अपनी बात तो मैं कहता हूँ। मुझे इस उधार वाले प्रकरण को ले कर याज्ञिक से

इतनी नफरत हो चुकी थी कि एक दिन मैंने सब दोस्तों की उपस्थिति में बहुत तैश

में कहा था, यार, याज्ञिक की यह बीमारी इतनी असाध्य हो चुकी है कि कोई आ कर

मुझसे कहे कि याज्ञिक मर गया है, उसके कफन का इंतजाम करना है तो मैं जेब में

रुपया होने पर भी साफ झूठ बोल जाऊँगा कि मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है।

मित्र मेरे चेहरे का तनाव देख कर ठठा कर हँस पड़े। एक दोस्त ने याज्ञिक को

कोंच कर कहा भी था, क्यों याज्ञिक जी, इस फैसले पर आपकी क्या राय है? यह बात

सुन कर याज्ञिक का चेहरा इतना सूख गया था कि मुँह से बात नहीं निकली थी। उसने

हँसने की कोशिश में दयनीयता से कंधे सिकोड़ कर अपने पान-तंबाकू रचे दाँत दिखा

दिए थे और आँखों से चश्मा उतार कर हाथों में ले लिया था। बाद में अपनी नीचता

पर मुझे बड़ी गैरत हुई थी और मैंने सोचा था कि याज्ञिक अब कभी मेरे पास नहीं

आएगा। कुछ भी हो, आदमी में थोड़ा स्वाभिमान भी होता है। पर वैसा कुछ नहीं हुआ।

याज्ञिक बराबर मेरे पास आता रहा। उसने मेरी बात का कभी उल्लेख तक नहीं किया। अपमान भी क्या सबका होता है? कुछ स्थितियाँ होती हैं जो आदमी को मान-अपमान

के बीच एक चीज साफ तौर पर चुनने ही नहीं देतीं। याज्ञिक दोस्तों के पास न आता

तो कहाँ जाता? सी.डी.ए. की नौकरी और कविता से तो जिंदगी नहीं चलती। वह अनेक

वर्षों से धर्मशाला में एक कमरा ले कर रह रहा था। उसी घुचकुली जैसे कमरे में

छठी संतान जन्म ले चुकी थी। इस संतति प्रसार को ले कर जब भी याज्ञिक की

भर्त्सना की जाती, वह इतना बेचारा और 'दूसरा आदमी' हो उठता कि यह बिल्कुल

नहीं लगता था, उसी आदमी के द्वारा यह योजना-विहीन कार्य चल रहा है। दस बरसों

में छह बच्चे सैकड़ों-हजारों आदमियों के यहाँ पैदा होते हैं, लेकिन इस बात को

ले कर हर आदमी की आलोचना यहाँ नहीं की जा सकती। फजीहत महज उसी शख्स की होती है

जो जूनियर क्लर्क हो कर धर्मशाला में डेरा डाले हुए होता है। याज्ञिक के बीबी-बच्चे के बारे में ज्यादा कुछ कहना बेकार है। आज की

स्थितियों में महज तीन हजार रुपए माहवार पाने वाले आदमी के परिवार की क्या

हालत होगी, और खासकर उस स्थिति में, जब इतने अपर्याप्त संबल पर आठ जिंदगियाँ

साँस लेती हों। हम लोगों को याज्ञिक के यहाँ जाने का अवसर कम ही मिलता। जब कोई

नया बच्चा धर्मशाला के माहौल में चीख-पुकार करके अपने अवतरित होने की सूचना

देता है, तो मित्र-मंडली किसी गंभीर दायित्व के तहत वहाँ पहुँच जाती है। पता

नहीं, क्या ऊँच-नीच गुजरे! लेकिन यह प्रतिक्रिया इतनी हताश करने वाली सिद्ध

हुई है कि अब छठे छमाही भी शायद ही कोई याज्ञिक की रूग्णा भार्या और किलबिल

करते आधा दर्जन बच्चों की खैर-खबर पूछने जाता हो। गत वर्ष याज्ञिक इतना बीमार

और तंगदस्त रहा कि उसे देख कर बीभत्स कंकाल की कल्पना साकार होने लगती थी।

पर दोस्तों ने उससे लगभग रिश्ता ही तोड़ लिया था। जब वह मौत के मुँह से निकल

कर हम लोगों के बीच में आ खड़ा हुआ था और अपने बच जाने की चर्चा करते हुए उसने

उत्साह में 'वह तो खैर हुई' वाला वाक्य बोला था तो हममें से किसी को भी खास

खुशी नहीं हुई थी। मन ही मन एक-दो ने जरूर गाली दे कर कहा होगा, 'तेरे मर जाने

से कौन दुनिया सूनी हुई जा रही थी?'... कुछ हो, याज्ञिक अपनी जिजीविषा के बल पर

अपनी गृहस्थी और बजट को धक्का दिए जा रहा था। तीन-चार सुट्टे ले कर याज्ञिक ने बीड़ी खत्म कर दी और अपनी बाँहों को छाती

से कस लिया। कई मिनट की चुप्पी के बाद प्रभाकर ने कहा, कहो याज्ञिक, कहाँ थे?

कई दिन बाद दिखाई दिए! कौन-कौन-से कवि-सम्मेलन मार आए? याज्ञिक ने अपनी आदत के

खिलाफ गंभीरता कायम रखते हुए कहा, कवि-सम्मेलन! नहीं-नहीं, मुझे कई महीने से

निमंत्रण नहीं मिला। प्रभाकर की इस बेवक्त की पूछताछ से मैं और भी झुँझला उठा।

अब अगर याज्ञिक शुरू हो गया तो इतने अरसे में घसीटी हुई अपनी बकवास सुनाना चालू

कर देगा और होते-होते बरसों पुरानी तुकें बताने लगेगा। मैंने अपनी आँखें

प्रभाकर और याज्ञिक की तरफ से हटा कर दीवार पर लगे कैलेंडर पर केंद्रित कर लीं।

प्रभाकर भी शायद याज्ञिक से पिंड छुड़ाने की सोच रहा था। मेरा नाम ले कर बोला,

यार, ऐसा जाड़ा कब तक पड़ेगा? साले जमे जा रहे हैं। मैंने उसके शब्दों की

ध्वनि पकड़ते हुए सोचा कि संभवत: प्रभाकर यह कहना चाहता है कि याज्ञिक ऐसे

जाड़े में क्यों मरता फिरता है! अपने दड़बे से यहाँ आने की इस वक्त क्या खास

जरूरत थी? मैंने कुछ कहने की गरज से जमुहाई लेते हुए कहा, प्रभाकर, तुम्हारी

जनरल नॉलेज बहुत पूअर है। बत्तीस-चौतीस बरस से देख रहे हो कि जनवरी में शीत

लहर आती है, लेकिन यह बात हर साल भूल जाते हो। याज्ञिक ने पहलू बदला और एक पैर

दूसरे घुटने पर चढ़ा कर आराम से बैठ गया। प्रभाकर ने भी जमुहाई ली और अपना खुला

हुआ मुँह हथेली से थपथपा कर बोला, कुछ कहो, यह मौसम है पीने-पिलाने का। लेकिन

ससुरी हिम्मत नहीं कि जाड़े में घर से निकला जाए। घर में वह... चिड़ी कि...

पीने नहीं दे सकती, वरना...। मैंने प्रभाकर का चेहरा ध्यान से देखा। यह कहने

का आखिर क्या मकसद हो सकता है? मैंने तो उससे बाहर चलने का इसरार तक किया था।

वह याज्ञिक के सामने किस मतलब से यह बात कह रहा है? याज्ञिक का चेहरा बेहद

गंभीर हो गया और उसने अपने बंडल से चौथी बीड़ी खींच कर सुलगा ली। ज्यों ही घर जाने के लिए मैं उठ कर खड़ा हुआ याज्ञिक ने मेरा हाथ पकड़ कर

मुझे जबरन बिठा लिया। उसने अपने कोट के भीतर वाली जेब में हाथ डाल कर सौ रुपए

का नोट निकाला और लापरवाही से प्रभाकर के ऊपर पलँग की दिशा में उछाल दिया।

प्रभाकर रजाई एक तरफ फेंक कर तेजी से उठ बैठा और नोट उठा कर इस तरह देखने लगा

गोया वह विश्वास न कर पा रहा हो कि यह भारतीय करेंसी का असली नोट है। प्रभाकर

के चेहरे पर उल्लास उभर आया। उसका सारा जाड़ा हवा हो गया। याज्ञिक का चेहरा

पहले जैसा ही गंभीर रहा। वह तटस्थता से कुछ भिनभिनाया, जिसे पूरी तरह से समझने

की कोई कोशिश ही नहीं की गई। प्रभाकर उल्लसित हो कर बोला, चलो हो जाए। आज

याज्ञिक का ही तर्पण सही! लेकिन उसे डर भी लगा, कहीं अगले मिनट याज्ञिक अपना

नोट न माँग ले, इसलिए आश्वस्त होने के लिए कहने लगा, याज्ञिक, यह मजाक वाला

मामला तो नहीं? हालाँकि इससे कुछ होगा तो नहीं। पर चलो तुम्हारी खुशी के लिए

देशी मँगाए लेते हैं। अपनी सफाई में प्रभाकर ने इतना और जोड़ दिया, चलो, इस

बहाने थोड़ी देर बैठना हो जाएगा। बर्फ भी तो सरक रही है। इस किस्से का सिर-पैर मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया, पिछले दस वर्षों से

मैंने याज्ञिक को न कभी इतना गंभीर देखा था न उदार। जो आदमी थोड़ी देर बातें

करने के बाद उठते हुए बीस-दस रुपए उधार माँग लेता हो, वह आज एक साथ सौ रुपए किस

खुशी में फूँक रहा है? मैंने दूर तक सोचा पर बात साफ नहीं हुई। हो सकता है,

एकमुश्त सौ रुपए भकुए को रिश्वत में मिले हों! इस सारे प्रकरण में मेरे करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए याज्ञिक की उदारता

को बेवकूफी करार दे कर स्वयं को समझाने लगा, मरने दो हरामी को! पैदाइशी

भुक्खड़ और बदनसीब आदमी है। आज हाकिम बना है। दो घंटे बाद पैदल चल कर

मरता-खपता घर पहुँचेगा और जोरू के हाथों मार खाएगा तो सारी उदारता धरी रह

जाएगी। दादा-दिली देखो मरकट की! मैं सोचता ही रह गया। प्रभाकर पलँग से उतरा और

पैंट डाल कर बाहर निकल गया। बाहर चौराहे पर खड़े रिक्शे वाले को भेज कर उसने

देशी शराब की एक बोतल और नमकीन मँगवा ली। चौकी के नीचे बोतल रख कर प्रभाकर दबे

पाँव सहन में गया और ऊपर जाने वाले जीने का दरवाजा बंद कर आया। इसके बाद एक

अलमारी खोल कर उसने काँच के दो गिलास निकाले और हमें दे कर बोला, गिलास तो दो

ही है। चलो, दो से ही काम चलाएँगे। क्यों याज्ञिक साहब?' याज्ञिक ने जिंदगी

में पहली बार मित्र के मुँह से निकला आदरसूचक संबोधन शायद बिल्कुल नहीं सुना।

वह कंधे झुकाए बैठा था और उसके चेहरे पर संजीदगी कलौंछ की तरह बढ़ गई थी। उसने

एक बार सिर ऊपर उठाया और फिर खुद में गर्क हो गया। गुसलखाने के नल से प्रभाकर एक लोटा पानी भर लाया। चौकी के नीचे से उसने

बेताबी से बोतल निकाली और उसकी सील उमेठने लगा। यकायक उसे ध्यान आया कि बाहर

का दरवाजा चौपट खुला है। वह लपक कर गया और साँकल बंद कर आया। ऊपर-नीचे से पूर्ण

निरापद हो कर प्रभाकर ने गिलासों में शराब डाली और गिलासों को आपस में टकरा कर

याज्ञिक के हाथ में गिलास देते हुए बोला, फॉर योर फेयर लेडी, चीयरो याज्ञिक...

गो स्ट्रांग विद इट! अपना गिलास लेते हुए मुझे कुछ झिझक हुई। शायद इसलिए कि दस

बरसों में याज्ञिक की तरफ से यही पहली बार हो रहा था। याज्ञिक मुझे और प्रभाकर

को पिला रहा था - वही याज्ञिक जो पीने के लिए हम दोनों के पीछे निठल्ले की तरह

लगा रहता था। न जाने क्यों मुझे बराबर यह लग रहा था कि इस शराब का नशा मुझे

नहीं होगा, लेकिन प्रभाकर जश्न मनाने के मूड में आ चुका था। प्रभाकर की त्वरा

और उत्साह के पीछे शायद यह भावना काम कर रही थी कि याज्ञिक ने उसे खूब चूसा

है, चलो, आज इसी बहाने थोड़ा-सा तो वसूल कर ही लिया जाएगा। थोड़ी देर बाद प्रभाकर ने उछलते हुए नई गवेषणा की घोषणा की, अबे! सालों,

यहाँ एक प्याला भी तो होना चाहिए। यह कह कर वह उठा और गुसलखाने से हजामत बनाने

का एक हैंडिल-टूटा प्याला उठा लाया। याज्ञिक अपनी गिलास खाली कर चुका था। अब

वह उतना गंभीर नहीं था, बल्कि मुखर होने की चेष्टा कर रहा था। प्रभाकर ने भी

अपना प्याला उठाया और हलक भींच कर एक घूँट में ही खाली कर गया। याज्ञिक हम लोगों की दृष्टि में अब एक परोपजीवी आदमी नहीं था। हमेशा से जोंक

ख्याल किया जाने वाला एक फुसफुस इंसान एक जिम्मेदार आदमी नजर आने लगा। उसके

गाली देने में इस वक्त अधिकार बहुत साफ झलकता था। पहले वह गाली बहुत कम देता

था और अगर दे भी जाता था तो भी दीनता और झिझक उसके सारे व्यक्तित्व पर छाई

रहती थी। प्रभाकर और मैं भूल गए कि याज्ञिक एक मजलूम इंसान है, कि उसकी हरेक

मुद्रा हम लोगों के लिए एकदम बोसीदा और उबाऊ है। एक बोतल दारू का इंतजाम करते

ही वह दूसरी चीज हो गया। आधी बोतल होते-होते प्रभाकर अपनी पत्नी की तरफ से

इतना नि:शंक हो गया कि बाहर का दरवाजा भड़ाक से खोल कर सड़क पर निकल गया और

सिगरेट का पैकेट खरीद लाया। थोड़ी देर बाद सिगरेट और बीड़ी के धुएँ से प्रभाकर का कमरा पूरी तरह

फ्लिम्जी हो गया और काफी जोश-खरोश की बातें होने लगीं। प्रभाकर और याज्ञिक की

आँखों में पहले लाल डोरे उभरे और फिर दोनों का चेहरा दहकते हुए अंगारों की

मानिंद हो गया। याज्ञिक जब इस घर में घुसा था, तो बहुत खोया और गमगीन-सा था,

लेकिन अब उँगलियों में सिगरेट फँसा कर इतमीनान से धुआँ छोड़ रहा था। एक घंटे

पहले वाले वदहवास याज्ञिक की जगह अब अधिकारपूर्वक बतियाने वाला व्यक्ति बैठा

था, हालाँकि उसके कपड़े वही के वही थे और उसकी आर्थिक अवस्था भी अपनी जगह

ज्यों की त्यों थी। प्रभाकर जो दो घंटे पहले रजाई में घुसा बैठा था और अपने

पौरख थकने की याद दिला रहा था, अब अपने दफ्तर की नई रिसेप्शनिस्ट की सुंदरता

का बखान कर रहा था। थोड़ी-सी शराब आदमी को क्या से क्या कर देती है! मैं

दार्शनिक मूड में आ कर बहुत-सी बेतरतीब बातें सोच रहा था। खाली बोतल से दो-चार

बची-खुची बूँदें अपने प्याले में उँड़ेल कर प्रभाकर ने दियासलाई की जलती तीली

बोतल में छोड़ दी। तीली एक क्षण के लिए भक्क करके जली और फिर बुझ गई। प्रभाकर

के चेहरे पर संतोष उभर आया था। खाली शराब थी बेटा, इसमें पानी की एक बूँद नहीं!

कह कर प्रभाकर ने मेरी तरफ देखा और पूछने लगा, अब खाने का क्या जुगाड़ करें?

वैसे मेरा खाना तो तैयार है और अब ऊपर से पुकार होने वाली है, लेकिन तुम दोनों

के लिए क्या किया जाए! मेरे कुछ कहने से पहले ही उसे रास्ता सूझ गया, 'मैं यह

न करूँ कि लौंडे को बुला कर अपना खाना नीचे ही मँगा लूँ। जो भी होगा,

थोड़ा-थोड़ा खा लेंगे। प्रभाकर के प्रस्ताव पर याज्ञिक ने बलबला कर कुछ कहा और

दालमोठ की मुट्ठी भर कर मुँह की तरफ ले गया। दालमोठ मुँह में भरते ही उसे बहुत

जोर से खाँसी आई और अड्ड करके बहुत भयंकर उलटी हो गई। प्रभाकर इस स्थिति के लिए

जरा भी तैयार नहीं था। वह व्यस्तता से उठा और याज्ञिक के कंधे पर हाथ रख कर

बोला, याज्ञिक, पहले तुम उठ कर कुल्ला करो और मेरे भाई, अब तुम घर जाने की

फिक्र करो। भाभी तुम्हारे लिए परेशान हो रही होंगी। घर जाने की बात सुन कर याज्ञिक के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसका चेहरा

किसी विचित्र भय से ऐंठ गया और वह अपनी कुर्सी से उठ कर खड़ा हो गया। अपने कोट

की आस्तीन से मुँह रगड़ते हुए वह बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला, घर? अब मैं

घर कभी नहीं जाऊँगा। प्रभाकर ने आसन्न संकट सिर पर देख कर कहा, नहीं, नहीं,

याज्ञिक, घर में कहा-सुनी सबके यहाँ होती है। घर जाओ, वरना भाभी इधर-उधर दौड़ना

शुरू कर देंगी। कैसी गैर-जिम्मेदारी की बातें करते हो। चलो, मैं तुम्हें

रिक्शे पर बैठाता हूँ। प्रभाकर के बयान से जैसे याज्ञिक को कोई भूली बात याद आ

गई। उसने जोर से सुबकी ली और हाय भर कर बोला, प्रभाकर भैया, मैं घर नहीं

जाऊँगा। शाम से घर में डब्बू मरा पड़ा है... याज्ञिक के शब्द सुन कर मुझे काठ मार गया और प्रभाकर इस तरह विचलित हो कर

उछला, गोया उसका पैर साँप के फन पर पड़ गया हो। डब्बू याज्ञिक का सबसे बड़ा

लड़का था। उम्र यही होगी आठ-नौ साल की। याज्ञिक कह रहा है, उसकी मौत हो गई।

कहीं यह दीवाना तो नहीं हो गया? बेटे की लाश घर में छोड़ कर यों कोई शराब पीता

है? मेरा और प्रभाकर का नशा एक क्षण में काफूर हो गया। हम दोनों के खड़े होते

ही याज्ञिक फुक्का मार कर रोने लगा। रोते-रोते ही उसने बीड़ी सुलगाई और आँसू

पोंछता हुआ बोला, कहाँ जाऊँ?... वह न रो पा रहा था, न बीड़ी पी पा रहा था और न

कुछ तय कर पा रहा था... एक क्षण बाद ही वह फिर गहरी-गहरी साँसें ले कर जोर से

रो पड़ा। प्रभाकर के घर में कोहराम मचने के डर से मैं घबरा उठा। बिना कुछ

निश्चित किए मैं याज्ञिक को जबरदस्ती खींचते हुए बाहर सड़क पर ले आया और

दरवाजे से खींच कर बोला, प्रभाकर, भाभी से कह कर तू आ। मैं इसे ले कर चल रहा

हूँ। आप निराश न हों, ऐसी बीहड़ परिस्थितियाँ जीवन में अनेक बार आती हैं। आखिर हम

किस दिन के लिए हैं। आप निःसंकोच हो कर बतलाइए कि आपका काम कितने में चल सकता

है। खन्ना जी ने चेहरे पर बड़प्पन का भाव लाते हुए कहा। उनकी दिलासा से वह

इतना कृतज्ञ हो आया कि उसके कंधे झुक गए और चेहरे की माँसपेशियाँ आवेश में

काँपने लगीं। सांत्वना और सहानुभूति से आदमी कितना दब जाता है! वह खन्ना जी के बच्चों को कई महीनों से ट्यूशन पढ़ा रहा था। खन्ना साहब को

उसकी परिस्थितियों का आंशिक ज्ञान था। दो मास पहले उसके पिता की मौत शिवाले के

आँगन में हुई थी। मरने से कोई महीने-भर पहले उन्होंने घर की देहरी छोड़ दी थी

और अंत में पुत्र की अनुपस्थिति में ही प्राण त्याग दिए थे। गंगाजल, तुलसीदल

और किसी सगे सुबंधु की अनुपस्थिति में यह संसार छोड़ने में उन्हें जितना कष्ट

हुआ होगा, यह केवल वही जानता था। बाद में मित्रों की सहायता से उसने उनका

क्रिया-कर्म किया था। उसका मुंड़ा सिर देख कर ही खन्ना साहब को पिता के मरने का

ज्ञान हुआ था। छोटी बहन का रिश्ता पिता के सामने ही पक्का हो चुका था, लेकिन

बाद में वह पक्ष कुछ ढीला नजर आने लगा था। इस स्थिति से उबारने का वादा खन्ना

जी ने उसे भरसक सांत्वना दे कर किया था। शायद वह अपनी व्यथा-कथा खन्ना जी से न कहता, क्योंकि उसे उनके यहाँ से

सत्तर रुपए प्रतिमास मिल ही जाते थे, और फिर उसकी कोई ऐसी साख भी नहीं थी कि

कोई उसे एकमुश्त हजार-दो हजार रुपए का कर्ज दे देता। लेकिन खन्ना जी कई बार

आत्मीयता से बातचीत करके उसकी घरेलू परिस्थितियाँ जान गए थे। उनकी

शिक्षा-दीक्षा अमेरिका में हुई थी और विचारों में वह उदारचेता थे। शायद वह

मानवता को कुंठित नहीं देखना चाहते थे। एक दिन बहुत भावुक हो कर कहा भी था,

शायद आप नहीं जानते कि मुझे कितनी गंदगी और संकीर्णता से लड़ना पड़ा है। स्वयं

को स्थापित करने में मुझे कितनी अपने पिता से भी टक्कर लेनी पड़ी थी। मैं

बी.एस-सी. में हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था और मेरे पिता एक लखपती थे,

लेकिन उन्होंने मुझे एक बार महीने का खर्च कभी नहीं दिया। कभी पचास तो कभी साठ

तो कभी बीस रुपए भेज देते थे। वह खन्ना जी के पिता के आचरण को एकदम नहीं समझ पाया और हैरानी से उनका

चेहरा देखता रहा। खन्ना जी ने किंचित मुस्करा कर कहा, आप ही क्या, भाई, इस

कमीनेपन को तो कोई नहीं समझ सकता। शायद इसकी वजह यह थी कि एकसाथ सौ-दो सौ रुपए

देते उनकी जान निकलती थी। आप जरा कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसके पास लाखों की

संपत्ति हो और वह अपने इकलौते बेटे को महीने का पूरा खर्च भी एक बार में न दे।

पाँच-सात हजार रुपए माहवार तो मेरे पिता सूद से ही पीट लेते थे। अपनी बात यहीं पर रोक कर खन्ना जी ने नौकर को आवाज दी और चाय के लिए कह कर

फिर अपनी रामकहानी का तार जोड़ा, तो मिश्रा जी, मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही

छोड़नी पड़ी और पानी के जहाज पर खलासी का काम करते हुए मैं अमेरिका जा पहुँचा।

वहाँ रह कर मैंने सात वर्षों में नौकरी करते ही मेकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री

ली। आप मुझसे कसम ले लीजिए जो इस पूरे अर्से में मैंने उनसे दमड़ी भी ली हो।

उन्होंने मुझे सैकड़ों खत लिखे, पर मैंने एक का भी जवाब नहीं दिया। उनकी मौत

के सालों बाद यहाँ लौटा तो अपने बल-बूते पर यह कारोबार खड़ा कर लिया और आपकी

दया से आज अपने पैरों पर खड़ा हो कर रोटी खा रहा हूँ। कुछ ठहर कर खन्ना साहब

ने यह भी बतला दिया था कि आखिर पिता की सारी संपत्ति भी उन्हीं को मिली थी। ये सारी तफसीलें बतलाते हुए खन्ना जी की आँखें आत्मविश्वास के दर्प से

दीप्त हो उठी और उसके अहसास में उनकी सारी देह फैल-सी गई। आपकी दया से रोटी खा

रहा हूँ, यह अंतिम वाक्य उनकी वर्तमान स्थिति से बिल्कुल विपरीत लगा था। साथ

ही इतने घरेलू और आत्मीय वातावरण में एक लखपती की संघर्ष-कथा सुन कर उसने

स्वयं में भारी स्फूर्ति अनुभव की थी। खन्ना जी उससे नाटकों और कविता पर भी बहस करते थे। कभी-कभी वे उसे पढ़ने को

क्लासिक्स देते थे और यह कहना कभी नहीं भूलते थे कि स्वयं निर्मित व्यक्ति

ही ढंग से जीता है। वे कई बार यह भी कह चुके थे, मैं अपनी जीवनी लिखने बैठूँ तो

समझिए कि आपको सैकड़ों एडवेंचर और जोखिम उसमें अनायास मिल जाएँगे। सच तो यह है

कि ढोल न पीट कर जीने वाले आदमी की जिंदगी में ही खरापन मिलता है। अगर आप असली

आदमियत को परखना चाहते हैं तो वह मामूली कहे जाने वाले आदमियों में ही मिलेगी। ऐसे कितने ही खन्ना जी के लंबे-लंबे प्रवचन वह मुग्ध-सा पी लेता था। अपनी

विपन्नता भी अब उसे इतनी बुरी नहीं लगती थी। ऐसे लोग अब उसे सरासर मूर्ख लगते

थे, जो किसी को संपन्न और दुनियावी स्तर पर सफल देख कर नाक-भौं सिकोड़ने लगते

हैं। उसे यह विचार भी सारहीन लगता था कि कोई भी पैसे वाला, आदमी के दुख-दर्द से

नहीं जुड़ा होता। हालाँकि उसे कम से कम एक हजार रुपए की जरूरत थी, पर वह खन्ना जी की कृपा से

इतना अधिक अभिभूत हो उठा कि उसने सिर्फ पाँच सौ रुपए ही माँगे। खन्ना जी ने

अपने चेहरे पर दानशीलता कायम रखते हुए कहा, बस्स! पाँच सौ रुपए का चेक खन्ना जी के हाथ से लेते हुए उसका हाथ काँपा और आँखें

नम हुईं। गदगद हो कर वह मन ही मन बोला, 'दुनिया में अभी हमदर्द लोगों की कमी

नहीं है। कोई लिखा-पढ़ी नहीं की कि रुपयों को कब और कैसे लौटाना है।' उसने

कृतज्ञ भाव से खन्ना जी को मन ही मन प्रणाम किया। उस समय उसका चेहरा ताजे फूल

जैसा खिल उठा था। रुपए लिए हुए पूरे दो साल गुजर गए। इस दौरान वह खन्ना जी के यहाँ बराबर

आता-जाता रहा। यहाँ तक कि खन्ना जी का पुत्र और पुत्री उसे भाई साहब कहने लगे।

खन्ना जी की पत्नी भी उसके सामने आने लगी। वह उनकी ओर से पूर्ण आश्वस्त हो

गया था। लेकिन खन्ना जी के दोनों बच्चों के इम्तिहान खत्म हो जाने के बाद

ट्यूशन खत्म हो गया। उसकी परिस्थितियाँ सुधरने की बजाय और भी बिगड़ती गईं। वह बहन की शादी कर

चुका था, किंतु बहनोई उसकी बहन और एक बच्चे को छोड़ कर चुपचाप कहीं भाग गया था।

अब बहन और बच्चे का बोझ तो उसके सिर आ ही पड़ा था, बहनोई के भाग जाने की चिंता

अलग से सिर पर सवार थी। बहन हर समय रोती-चीखती रहती थी यद्यपि वह उसके पति को

खोजने का अथक प्रयास करता रहता था, अपनी नौकरी के बावजूद। कभी-कभी मिलते रहने से धीरे-धीरे इस परिस्थिति की जानकारी खन्ना जी को हुई

तो उन्होंने उसे डटे रहने का उपदेश भी दिया। विशेषत: अपनी दानशीलता और

निस्पृहता के किस्से सुना कर और साथ ही अपने सूदखोर दिवंगत पिता पर लानतें

भेज कर खन्ना जी अपनी बातें पूरी करते। जिस समय वह खन्ना जी को अपने संसार का सबसे अधिक सही और दानशील मनुष्य

स्वीकार करने जा रहा था, ठीक उसी समय उसकी मान्यताओं पर भयंकर कुठाराघात हुआ।

हुआ यह कि एक दिन डाकिया उसकी देहरी पर एक लिफाफा डाल गया। उसने उसे खोल कर

धड़कते दिल से पढ़ा और सन्न रह गया। यह एक टंकित इबारत थी, जिसमें खन्ना जी ने

उसे दुनिया-भर का ऊँच-नीच समझाते हुए अपने पाँच सौ रुपए की याद दिलाई थी।

उन्होंने शिष्ट भाषा में यह संकेत भी दिया था, रुपए तो आखिर लौटाने ही हैं,

और अब यों भी ढाई साल निकल चुके हैं। रुपयों की खन्ना साहब को उतनी फिक्र नहीं

थी, जितनी की इस उसूल की कि हर इज्जतदार आदमी कर्जा लौटाता है। हालाँकि खन्ना जी हिंदी बोल और लिख लेते थे लेकिन यह टंकित पत्र अंग्रेजी

में था। शायद सौजन्य-भरे तकाजे के लिए खन्ना साहब को अंग्रेजी ही ज्यादा ठीक

लगी। सहसा अपरिचय, सख्ती और ठंडे लहजे को इस भाषा में बखूबी निभाने की आदत थी

उन्हें शायद। खन्ना जी का पत्र हाथ में ले कर वह विचारों में डूब गया। उसने सपने में भी

न सोचा था कि वे किसी दिन इतने औचक ढंग से अपने रुपयों का तकाजा करेंगे। चंद

दिन पहले ही तो वह खन्ना जी से मिला था, लेकिन अपने रुपयों का उन्होंने कोई

संकेत नहीं किया था। तत्काल रुपए लौटाने की बात उसके मन में थी भी नहीं। वह

सोचता था कि थोड़ी सुविधा होते हो ही वह इस दिशा में कोई उपाय करेगा, लेकिन इस

पत्र को पढ़ कर वह गहरी चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, पाँच सौ की तो क्या

बात, वह फिलहाल पचास रुपए भी नहीं जुटा सकेगा। उसने कर्जा दबाने की बात कभी

नहीं सोची थी, परंतु उसका दीर्घघोषित तर्क यही था कि इन रुपयों को वापस करने की

अभी कोई जल्दी नहीं है। जब होंगे वह चुपचाप खन्ना जी के पैरों में रख आएगा।

यहाँ तक कि उस क्षण वह एक शब्द भी नहीं बोल सकेगा। शब्दों में आखिर रखा भी

क्या है, शब्द तो सारा अहसास भी नहीं ढो पाते हैं। उस रात वह ठीक से सो नहीं सका। उसने दूर-दूर तक सोचा, पर कोई रास्ता नहीं

दिखा। कई दिन तक भाग-दौड़ करने पर भी जब कोई बात नहीं बनी तो उसे सिर्फ एक राह

सूझी : प्राविडेंट फंड से पाँच सौ रुपए कर्ज ले लूँ। उसने तत्काल कोशिश की और

दफ्तर के बाबुओं ने भी पचास झटक लिए। उसके पास नए कर्ज में से कुल जमा चार सौ

पचास बचे। ज्यों-त्यों करके उसने पचास रुपए और जुटाए और खन्ना जी के घर दे आया।

जान-बूझ कर ऐसा वक्त चुना था कि जब खन्ना जी घर पर नहीं थे। रुपए लिफाफे में

बंद कर वह खन्ना जी की पत्नी को दे आया था। उन्होंने लिफाफा हाथ में ले कर

पूछा भी, यह क्या है भाई साहब? वह हँस कर टाल गया, बस, इतना ही कह सका, एक

गुप्त दस्तावेज है, आप खन्ना जी को दे दीजिएगा। पाँच सौ रुपया लौटाने के तीन माह बाद उसे पुन: एक टंकित पत्र मिला। अपने

दफ्तर के पत्र-पैड पर खन्ना जी ने यह पत्र इस प्रकार लिख भेजा था, आपने रुपया

पूरा नहीं भेजा है। बैंक की न्यूनतम ब्याज दर के हिसाब से ढाई वर्ष में दो सौ

रुपए से ऊपर ब्याज निकलता है। कृपया इस पत्र को पाते ही शेष धन भिजवाने का

कष्ट करें। यद्यपि दिसंबर का महीना था, तथापि उसके माथे पर पसीना चुहचुहा आया।

ऐसी अंतर्विरोधी बातें तो उसने किताबों में भी नहीं पढ़ी थीं। बाप की कंजूसी और

सूदखोरी को भला-बुरा कहने वाला कोई स्वनिर्मित संघर्षरत धनी व्यक्ति उसके

जैसी परिस्थितियों में फँसे आदमी को भला सूद से भी छूट न दें! इस बेरहम तकाजे से वह हीरे की तरह सख्त हो गया। उसने खन्ना साहब के घर

जाना तो दूर उस घर के रास्ते तक से निकलना छोड़ दिया। एक दिन उसके घर खन्ना जी का पुत्र नरेंद्र आया और कहने लगा, आप पापा को आगे

से एक पैसा भी न दें। इस बात पर मेरी उनसे काफी तू-तू, मैं-मैं हो चुकी है।

मम्मी और नीरा (छोटी बहन) भी इस बात पर बहुत नाराज हैं। पापा हमारे बाबा जी के

लिए गाली निकालते हैं और खुद उनसे भी गए-बीते हैं, उनके लिए 'ह्यूमन रिलेशन'

(मानवीय संबंध) सिर्फ मजाक की चीज है। अब उन्हें और एक कौड़ी भी न दें। मैं

देख लूँगा, वह आपसे सूद किस तरह वसूल करते हैं। वह नरेंद्र के व्यवहार से द्रवित हो उठा और आकुल हो कर बोला, नहीं, नहीं,

नरेंद्र ऐसी बात नहीं करते। तुम्हारे पिता जी नेक आदमी हैं। उन्होंने मुझे

जिस आड़े वक्त पर सहायता दी थी, उसको देखते हुए ब्याज वगैरह बहुत मामूली चीज

है। हम किसी का रुपया तो लौटा सकते हैं लेकिन सहायता से मिली सांत्वना की

भरपाई तो नहीं कर सकते। फिर वह नरेंद्र की पीठ पर प्यार से हाथ रख कर बोला,

तुम इन फिजूल की बातों में न पड़ो, तुम लोगों से मेरे जो संबंध हैं, वे मेरे

खाते में एक बड़ी नियामत हैं। दिन निकलते चले गए, वह खन्ना जी को सूद की रकम नहीं भेज पाया। 'कल देखेंगे'

वाली स्थगन प्रक्रिया में अनजाने में ही कई माह निकल गए। और एक दिन आखिर

खन्ना जी उसे अपने दफ्तर में घुसते दीखे। वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और

उनके साथ चुपचाप दफ्तर से बाहर निकल आया। साथ-साथ चलते हुए यकायक उसे उन्हें

निहारने की इच्छा हुई। उसने देखा कि पस्तकद का चुँधी-चुँधी आँखों वाला यह

गंजा आदमी मानवीयता का एक नमूना है। चश्मे के भीतर से खन्ना जी की आँखें उसे

बिज्जू की आँखें जैसी लगीं। उसने तैश में कुछ बातें कहनी चाहीं, लेकिन फिर वह

ढीला पड़ गया। दफ्तर के बाहर एक खाली जगह पर पहुँच कर खन्ना जी बोले, मिश्रा

जी, आपकी तरफ दो सौ रुपए और निकलते हैं। मैंने आपसे कोई लिखा-पढ़ी भी नहीं की

थी। चूँकि यह इंसानियत का सवाल था। आज मेरी पावनादारी की मियाद खत्म हो रही है

और मैंने आपसे एक रुक्का भी नहीं लिखवाया। वह इस 'इंसानियत' शब्द से यकायक भड़क उठा और धैर्य छोड़ कर बोला, खन्ना जी,

फिलहाल उतने रुपए तो मेरे पास हैं नहीं, जब होंगे तब आप जो कहेंगे, दे दूँगा,

चाहें तो आप लिखवा लें। आपकी जैसी मर्जी, कहते हुए खन्ना जी ने सड़क से गुजरते रिक्शे वाले को

आवाज दी और उससे बोले, आइए, रिक्शे में आ जाइए, अभी पंद्रह मिनट में वापस चले

आइएगा। वह बिना कुछ समझे-बूझे उनकी बगल में बैठ गया। रिक्शा चालक से खन्ना जी

ने कहा, जरा जल्दी से कचहरी चलो। रिक्शा सड़क पर दौड़ने लगा। वह सब तरफ से बेखबर हो कर सड़क पर यत्र-तत्र

छितराई भीड़ देखने में डूब गया। सारी चीजों के प्रति उसका भाव एकदम तटस्थ

दर्शक जैसा हो गया। वह एकदम भूल गया कि दफ्तर से बिना किसी से कुछ कहे ही

खन्ना जी के चंगुल में फँस आया है। कचहरी के गेट के सामने पहुँच कर खन्ना

साहब ने रिक्शावाले को पैसे चुकाए और एक झोपड़ी की तरफ बढ़ लिए। वह भी

अनजाने-सा उनके पीछे चलता रहा। खन्ना जी ने झोपड़ी में घुसने से पहले उसकी ओर मुड़ कर देखा और बोले, आ

जाइए। वह भी झोपड़ी में घुस गया। वहाँ एक चौकी और दो-तीन मरी-मरी सी कुर्सियाँ

पड़ी थीं। चौकी पर एक टीन का संदूक रखा था और अधेड़ उम्र का मरगिल्ला-सा

व्यक्ति स्टांप पेपर पर कोई इबारत लिख रहा था। खन्ना जी को देख कर वह बोला,

आइए बैठिए, एक मिनट में फारिग हो कर आपका काम करता हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है, जरा जल्दी है, लंबा काम हो तो उसे फिर निबटा लेना। कह कर

खन्ना जी ने अपने बैग से एक स्टांप पेपर निकाल मुंशी के हाथ में थमाया। मुंशी

ने हाथ का काम छोड़ कर स्टांप पेपर अपने सामने संदूक पर रखा और यह लिखने लगा,

'मैंने 250 रुपए मुबलिग जिसका आधा एक सौ पचीस रुपए आज दिनांक... को विहारीलाल

खन्ना वल्द हीरालाल से कर्ज लिया, जिसका बैंक दर से सूद मय मूलधन देने की

देनदारी मेरे सिर पर है। इतना लिखने के बाद उसने सिर उठा कर खन्ना साहब से

व्यस्तता दिखलाते हुए पूछा, मगर वह आदमी कहाँ है, जनाब?' 'मगर वह आदमी कहाँ है, जनाब' उसके सिर में इस तरह बजा जैसे किसी ने घंटे पर

हथौड़े की चोट की हो। वह सहसा आगे बढ़ कर बोला, अगर आप मुझे आदमी मान सकें तो

वह बदनसीब मैं ही हूँ! उसके इतना कहते ही खन्ना जी और मुंशी एकदम सकपका गए।

खन्ना जी के स्वर में खासा उखड़ापन था, आदमी नहीं, मुंशी जी, आप ही हैं वह

मिश्रा जी। 'अच्छा, अच्छा, कहते हुए मुंशी बिलकुल सिटपिटा गया। शायद यह उसकी कल्पना

में भी नहीं था कि सिर्फ ढाई सौ रुपया कर्ज ले कर स्टांप लिखने वाला आदमी ऐसा

भी होता है, जिसे अमूर्त करके अनदेखा नहीं किया जा सकता। वह अपनी कई दिनों की

बढ़ी हुई दाढ़ी खुजलाते हुए बोला, माफ करना बाबू साहब, आप जरा इधर दस्तखत बना

दीजिए। उसने मुंशी के लगाए हुए निशान पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद मुंशी ने उसकी

तरफ निगाह भी नहीं उठाई। वह खन्ना और उसे विस्मृत करके पहले वाली तहरीर में

उलझ गया। असमंजस में वह एक मिनट तक गुमसुम हो कर खड़ा रहा और फिर खन्ना जी और मुंशी

जी को उसी झोपड़ी में छोड़ कर कचहरी के गेट से तेजी से बाहर निकल आया। अपने दफ्तर की ओर कदम नापते हुए उसके दिलो-दिमाग की शिराओं में 'मगर वह आदमी

कहाँ है' बार-बार तेजी से गूँज रहा था। 'तुम्हें मालूम है, हम लोग लड़ाई में भी साथ-साथ रहे थे।' मैं एक छोटे-से रूमाल से गर्दन और बाँहों पर बहते पसीने को पोंछ-पोंछ कर

परेशान हो रहा था। यों मेरी अटैची में एक छोटा तौलिया रखा था, जो इस पसीना

सुखाने वाली क्रिया के लिए ज्यादा उपयुक्त था पर अटैची खोल कर तौलिया निकालना

मुझे एकदम अप्रासंगिक लगा। उनकी बात को बहुत ध्यान दे कर एकाग्रता से सुनने का भाव चेहरे पर ला कर

मैंने कहा, 'अच्छा! लेकिन कब? 'सेकेंड वर्ल्ड वार' में?' वह 'सेकेंड वर्ल्ड वार' का नाम सुन कर बड़े जोर से हँस पड़ीं। कोई डेढ़-दो

मिनट तक खुल कर हँसने के बाद बोलीं, 'बाबा रे बाबा! 'सेकेंड वर्ल्ड वार' का तो

बस मुझे नाम भर मालूम है। तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी!' और सहसा वह मुझसे

पूछ बैंठी, 'तुम्हें मेरी उम्र कितनी मालूम पड़ती है?' मैं उनकी जिज्ञासा सुन कर उलझन में पड़ गया। इस घर में आए अभी पाँच-सात मिनट

मुश्किल से हुए होंगे। अपना परिचय देने के लिए मैंने बड़े भैया का पत्र उनके

हवाले कर दिया था। यह पत्र इस घर के मालिक प्रकाश के लिए था जो अभी तक दफ्तर से

नहीं लौटे थे। घर में बच्चे भी नहीं थे, शायद वे स्कूल में रहे हों या फिर

हों ही नहीं और वह मुझसे अपनी उम्र के बारे में पूछ रही थीं उनकी उत्सुकता-भरी

आँखों को मैं दरगुजर नहीं कर सका। लगभग सत्रह-अठारह वर्ष पहले मेरे भाई-भाभी और ये लोग साथ रहे थे। अलग हो

जाने के बाद इन लोगों का एक-दूसरे से मिलना-जुलना भी नहीं हो पाया था। अब इतने

वर्षों के अंतराल पर मैं इस शहर में एक इंटरव्यू देने आया था। और मुझे कम से कम

दो रातें यहीं ठहरना था। बड़े भैया का पत्र पढ़ कर घर की मालकिन ने मुझे बैठने

के लिए कुर्सी और पीने को पानी का गिलास दे दिया था। छत का पंखा भी खोल दिया था

और अब वह अपनी उम्र जानने की उत्कंठा चेहरे पर लिए मेरी तरफ ताके जा रही थीं। मेरी चेतना में उनके दो वाक्य बराबर चकरघिन्नी की तरह चक्कर काट रहे थे,

'हम लोग लड़ाई में भी साथ-साथ रहे थे।' 'तुम्हें मेरी उम्र कितनी मालूम पड़ती है?' मेरी इच्छा हुई कि मैं उनकी उम्र के बारे में कुछ अनुमान लगाने की कोशिश

करूँ, शायद थोड़ी-बहुत सफलता हाथ लग जाए। लेकिन यह काम दुखदायी और जोखिम-भरा

था। औरतें (और अब आदमी भी) अपनी उम्र के दस-बीस बरस एक ही बार में जिस तरह उड़ा

देते हैं, उसका कोई जवाब नहीं। जिसे आप पच्चीस वर्ष का कहने की सोच रहें हैं,

हो सकता है वह पैंतालीस को ठेंगा दिखा चुका हो। कहीं आपने भूल से उसे पच्चीस

का कह दिया तो वह आपको सिरे से बुद्धू घोषित करके अपनी जन्मपत्री ला कर दिखा

देगा, और बतला कर रहेगा कि वह बाईस बरस पहले पच्चीस साल की उम्र को पीछे छोड़

आया है। बहुत सिर मारने के बाद मुझे एक सूत्र हाथ आया तो मैं गदगद हो उठा। मुझे अपनी

भाभी की उम्र याद आ गई। बस, समस्या हल हो गई। अब मैं चाहूँ तो इन्हें भाभी की

उम्र से दो-चार साल पीछे धकेल कर अनुमानत: सही उम्र बतला सकता हूँ। पर अगले ही

पल मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया, क्योंकि भाभी की उम्र अड़तीस पार कर चुकी थी।

भला किसी महिला की उम्र चौंतीस-पैंतीस बरस बतलाई जा सकती है? खैर, मैंने इस

जानलेवा सिलसिले को एक तरफ ठेल कर दिमाग के बाहर कर दिया और 'लड़ाई' की दिशा

में लौट आया, 'आप लड़ाई में साथ-साथ रहने के बारे में कुछ बतला रही थीं!

'इंडो-चाइना वार' में आप लोग साथ रहे होंगे।' अपनी तरफ से निष्कर्ष निकालने के पहले मैंने दिमागी तौर पर बहुत दूर तक

सर्वे किया था, क्योंकि उस दौरान दादा के ये मित्र और दादा नवविवाहितों की

गिनती में थे। हो सकता है, इन दोनों परिवारों ने युद्ध का आतंक साथ रह कर झेला

हो। लेकिन मेरे अनुमान पर इस दफा तो वह एकदम बेलाग हो कर हँसने लगीं। वायु से

बेतरह फूली उनकी देह कुर्सी में फँसे-फँसे यों हिलने लगी, गोया मोटर के ट्यूब

में हवा भरने का कार्यक्रम चल रहा हो। लाचारी में हँसते चले जाने पर जब उनकी साँस फूल गई तब उन्हें अपनी भद-भद

हँसी पर काबू करना पड़ा और मुझे दिलचस्पी से देखते हुए बोलीं, 'सचमुच क्या

आशा ने तुम्हें कभी कुछ नहीं बतलाया?' 'किस संबंध में?' मैंने बगैर सोचे-समझे अपना सवाल उछाल दिया। उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए असमंजस उभरा, लेकिन फिर वह अपने अंतर्द्वंद्व

पर काबू पा कर बोलीं, 'तुम्हें मालूम है मेरी और आशा की शादी एक ही महीने में

हुई थी और हम लोग नैनीताल में 'हनीमून' मनाने गए थे?' 'हनीमून मनाने गए थे' उन्होंने जिस शेखी से कहा उसका उदाहरण मिलना कठिन हैं

बाईस-तेईस बरस के लड़के को 'हनीमून' मनाने के चर्चे में शामिल कर लेने में शायद

उन्हें कहीं कोई कठिनाई नजर नहीं आती थी। बस, गनीमत यही हुई कि वह इस 'हनीमून'

मनाने से आगे भी बढ़ गईं। 'तो वहाँ नैनीताल में सारे बड़े होटल घिर गए थे। काफी दूर जा कर एक मकाननुमा

होटल में चालीस रुपए रोज पर एक-दूसरे से जुड़ी हुई दो कोठरियाँ मिलीं, जिनका

पाँच रोज का एडवांस पहले भरना पड़ा। मैंने और आशा ने तय किया कि जो भी खर्च

करना हो, आधा-आधा साझे में करेंगे। सौ मैंने और सौ आशा ने दिए तो मकान का

किराया जमा हो गया। अपनी बात बीच में ही रोक कर वह हँसने लगीं और आधे मिनट बाद हँसी को सहसा

'ब्रेक' दे कर बोलीं, 'एक बात मैं कहूँगी...।' एक बार मेरी ओर सहायता के लिए

देखा तो मैं तत्काल समझ गया कि वह मेरा नाम जानने को व्याकुल हैं। मैंने कहा,

'जी, मुझे उमेश कहते हैं।' 'अच्छा, तो हाँ भैया उमेश, एक बात मैं कहूँगी। आशा में चालाकी शुरू से ही

है।' उन्होंने मेरी ओर ऐसी आँखों से देखा, जैसे मेरे मुँह से ही तसदीक कराना

चाहती हों कि आशा भाभी वाकई चालाक हैं। 'तुम तो उसके सगे देवर हो, इतने दिनों से साथ रहते हो, उसकी यह बात तो जान

ही गए होगे?' उनकी बातों से मुझे भीतर ही भीतर बेचैनी होने लगी। कैसी औरत के पास भेज दिया

मुझे? अब मैं इससे इस बात पर बहस शुरू करूँ कि आशा भाभी चालाक हैं या नहीं! मुझे कुछ भी न कहते देख कर उन्होंने स्वयं ही निष्कर्ष निकाला, 'लड़के हो

अभी, तुम्हें पता नहीं चलता होगा। फिर बुरे आदमी के साथ रहते-रहते उसकी बुराई

पर नजर भी नहीं जाती। मैंने तो पहले दिन ही परख लिया था कि आशा बहुत तेज है।'

वह फिर से हँसने-मुस्कराने लगीं, जैसे बच्चा मुँह में मीठी गोली डाल कर मुदित

भाव से चूस रहा हो। 'तुम्हारे भाई साहब नरेश बाबू भी उसके जादू में बँध गए थे। आशा जिधर चाहती,

नकेल पकड़ कर सुरेश को उधर ही घुमा देती थी। थी भी तो बहुत सुंदर! आदमी बेचारा

करे भी तो क्या करे! सुंदरता तो चीज ही ऐसी है। उसके आगे तो अच्छे-अच्छों को

पानी भरना पड़ता है।' पता नहीं कौन-कौन से विचित्र रहस्य उनके मन में दफन थे। वह बोल रही थीं और

मैं चुपचाप सुन रहा था, 'हम लोगों ने तय किया था कि खाना-पीना अपने हाथों तैयार

करेंगें। एक दिन तो उसने मेरे साथ लग कर मन से खाना तैयार करवाया और अगले दिन

वह अपना घुटना पकड़ कर पलँग पर लेट गई। नरेश बिचारा भी परेशान! आशा के आगे-पीछे

चक्कर काटता फिरे। कभी मालिश की दवा की शीशी हाथ में तो कभी 'हाट-वाटर बॉटल'।

आखिर हार-थक कर मैं और प्रकाश होटल से बाहर चले गए।' हालाँकि वह अपनी दास्तान कहते-कहते हाँफने लगी थीं, लेकिन इस चर्चा को आगे

बढ़ाने के लिए उनमें अदम्य उत्साह नजर आता था। उन्होंने अपनी कहानी आगे बढ़ाई, 'तुमको यकीन नहीं आएगा उमेश, कि मैंने और

प्रकाश ने उसी शाम आशा और नरेश को पहाड़ी रिक्शे पर बैठ कर एक दुकान के सामने

'कोल्ड ड्रिंक्स' पीते देखा। पर मैंने यह बात उन दोनों को कभी नहीं बतलाई। भई,

फिजूल में लड़ाई-झगड़ा, कहा-सुनी मुझे पसंद नहीं है और फिर फायदा भी क्या है,

जो आदमी जान-बूझ कर बीमार बन जाए, उसे कौन ठीक कर सकता है?' मुझे बहुत तेज प्यास महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे अपने भाई और भाभी के बारे

में अलिफ-लैला के किस्से सुनने पड़ रहे थे। यों हमारे अपने घर में एक या दो

मेहमान हमेशा ही ठहरे रहते थे और आशा भाभी को ही घर का सारा काम सँभालना पड़ता

था। लेकिन इस किस्म की बनावटी बीमारी का परिचय उन्होंने कभी नहीं दिया था।

खैर, मुझे उनकी बतलाई हुई बातें सुननी ही पड़ती सो मैं सुन रहा था। अपनी ही

बातें बीच में रोक कर वह सहसा पूछ बैठीं, 'क्या आशा अभी वैसी ही इकहरी, छरहरी

और सुंदर है?' मैंने अनजाने में ही झट से गर्दन हिला कर आशा भाभी की सुंदरता की ताईद कर

दी। उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, 'कितने बच्चे हो गए आशा के?' इस बार उत्तर देने में मैंने और भी जल्दी दिखाई, 'चार बच्चे हैं। बड़ा

लड़का पंद्रह का है; हाईस्कूल पास कर गया है, कॉलेज में पढ़ रहा है।' शायद

उनकी बात से मैं भीतर ही भीतर चिढ़ गया था और उन्हें कष्ट देने की गरज से आशा

भाभी को चार बच्चों की माँ हो जाने के बावजूद सुंदर सिद्ध करना चाहता था। 'हरे राम!' उनके मुँह से यों निकला, जैसे उन पर अचानक वज्रपात हो गया हो। वह

लंबी साँस खींच कर बोलीं, 'मुझे तो पहले बच्चे ने ही दमे की बीमारी दे दी।

सारा बदन फूल गया है। चला-फिरा तक नहीं जाता।' और वह इस तरह काँखने लगीं, जैसे

बस दमे का भीषण आक्रमण होने ही वाला हों। अपनी अन्य जिज्ञासाओं की तरह उन्होंने आशा भाभी की सुंदरता को भी जहाँ का

तहाँ छोड़ दिया और पूछने लगीं, 'नरेश की तनखा तो अब काफी हो गई होगी?' मैंने फौरन कहा, 'हाँ, हजारेक मिलते हैं।' 'बस्स?' उन्होंने मुँह बिचका कर कहा, 'हजार अब क्या होते हैं? इन दिनों

तो पाँच हजार भी कुछ नहीं है। प्रकाश को तीन हजार मिलते हैं, तब भी किच-किच मची

रहती है। आशा तो बिचारी इतने थोड़े रुपयों से बहुत दुखी रहती होगी। चच्च!

कितनी गुड़िया-सी सुंदर थी जब ब्याह कर आई थी! नरेश ने कोई मोटर साइकिल वगैरा

ली?' 'कहाँ? वह तो उसी सड़ियल-सी साइकिल पर दफ्तर जाते हैं।' मैंने उन्हें सूचित

किया। उन्होंने मेरी बात पर टिप्पणी जड़ दी, 'नरेश ने भी तो हद्द ही कर डाली! इस

जमाने में चार-चार बच्चे! आशा कितनी नाजुक थी! भला चार-चार जाए उसके बिरते में

थे? नरेश में गँवारपन शुरू से ही है। आशा की शादी तो किसी अफसर से होनी चाहिए

थी।' फिर उन्होंने कड़वा-सा मुँह बना कर पूछा, 'कै लड़कियाँ हैं?' मैंने इस बार ससंकोच कहा, 'तीन!' 'लो भई, हद्द ही कर दी उस भले मानस ने! जब पहलौठी में ही बेटा हो गया था तो

लड़कियों की लंगर लगाने का क्या शौक पड़ गया था? यहाँ तो पहलौठी लड़का हो जाता

है तो दुबारा...!' उन्होंने अपनी बात बीच में ऐसी जगह तोड़ दी, जहाँ से उसके

खाली स्थान को भरना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था। जिस ढंग पर वह हमारे सारे परिवार के परखचे उड़ाने पर अमादा थीं, वह मेरे लिए

अकल्पनीय था। मैंने विषयांतर करने की चेष्टा की, 'आप कुछ लड़ाई की बाबत बतला

रही थीं!' 'अरे वो! तुम भी बड़े भोले बच्चे लगते हो! कौन-सी क्लास का इम्तिहान दिया

है? आशा अभी से तुम्हें नौकरी में क्यों धकेल रही है? उसके मालिक ने तो

छब्बीस साल की उम्र में नौकरी शुरू की थी।' 'मैं भी तेईस का हो गया हूँ। एम.एस-सी. पास किए भी एक साल से ऊपर हो गया

है।' मैंने उनका अज्ञान दूर करना चाहा। 'अच्छा? लगते तो तुम बचकू हो! नरेश तो एकदम ताड़-सा लंबा है, तुम छुटकू

कैसे रह गए?' उन्होंने मेरी पूरी देह की देख-भाल की और निष्कर्ष निकालते हुए

बोलीं, 'क्या शुरू से ही आशा के पास रह कर पढ़े हो? तब तो वह बड़ी डींग हाँका

करती थी कि घर में 'वनस्पति' नाम को भी नहीं आता। देसी घी पर उसका बड़ा जोर था।

अब पाँच बच्चों के लिए देसी घी कहाँ से आता होगा? मैंने उनकी भूल सुधारने की गरज से कहा, 'पाँच नहीं, चार ही बच्चे तो हैं!' उन्होंने लापरवाही से हवा में हाथ घुमाया और लगभग झिड़की-सी देते हुए कहने

लगीं, 'अरे, चार ही सही! चार में भी बाजा बज जाता है। फिर पाँचवाँ होते क्या

देर लगती है? अभी क्या आशा की उमर बीत गई?' जैसे बिगड़ैल टट्टू रास्ता छोड़ कर बगटुट भाग निकलता है, उसी तरह वह बार-बार

अपने असली मुद्दे से इधर-उधर भाग रही थीं। आशा भाभी को ले कर उनके आक्रोश की

कोई सीमा नहीं थी और दिलचस्प बात यह थी कि पिछले पंद्रह-सोलह बरसों में

उन्होंने न आशा भाभी को देखा था और न उनका कोई समाचार जानने की कोशिश की थी।

यही नहीं, आशा भाभी ने भी कभी उनके संबंध में मुझे कुछ नहीं बतलाया था। इन

पति-पत्नी की (शादी के समय की) एक फोटो उनके एलबम में जरूर थी, जिससे इतनी-सी

सूचना मिलती थी कि दोनों परिवार कभी न कभी और कहीं न कहीं साथ रहे हैं। मुझे

इंटरव्यू देने इस दूर-दराज महानगर में न आना होता तो शायद ही कभी मैं इस भली

महिला के दर्शन कर पाता ओर यह तो कभी जान ही न पाता कि हमारे परिवार को ले कर

वह अपने दिल में कितने गहरे जख्म सँजोए बैठी हैं। अब मुझे उनके हमलों में कुछ अजीब ढंग का रस आने लगा था। मैंने उन्हें फिर

छेड़ा, 'वह लड़ाई वाली बात...!' 'अरे भई, ओफ्फोह! तुम भी कमाल के लड़के हो!' उन्होंने प्रसंग बदल कर पूछा,

'फिर कभी नैनीताल गई आशा?' 'सात-आठ साल पहले गई थीं।' मैंने उन्हें सूचित किया। 'अकेली गई होगी!' 'नहीं, सभी लोग गए थे।' मैंने उनके अनुमान पर चोट की। 'घूमने-फिरने गई होगी - दो-चार दिन के वास्ते।' 'नहीं, हम लोग नैनीताल पूरे जून-भर रहे।' मैंने उनके मंतव्य की गहराई में

घुसे बिना कहा। उनकी आँखें फटी रह गईं। उतावली-से उन्होंने सवाल किया, 'पूरे महीने होटल

में रहे तुम लोग?' 'नहीं, दादा के एक दोस्त के मकान में ठहरे थे; उनका परिवार भी गया था।' 'वही तो मैं कहूँ।' उन्होंने संतोष की लंबी साँस ली और सहसा दुःख में डूब

गईं, 'मैं तो अब पहाड़ पर जा ही नहीं पाती। दमे का जोर होने लगता है। एक बार

'आबू' गई थी। चार-छह दिन बाद ही तबियत बिगड़ गई। लाचार हो कर लौटना पड़ा।' मैंने प्यास की शिद्दत से होठों पर जीभ फेरी, पर मेरी इच्छा पानी का गिलास

माँगने की नहीं हुई। वह भी मेरी प्यास के बारे में कुछ नहीं जान पाईं और परम

आत्मीयता से पूछने लगीं, 'जब तीन-तीन लड़कियाँ हैं तो नरेश ने कुछ रुपया-पैसा

तो जमा किया होगा?' मैंने संक्षिप्त-सा उत्तर दिया, 'पता नहीं।' 'तुम्हें पता हो या न हो; क्या जमा करेगा वह? आशा लाख चालाक सही, रुपया

जोड़ना उसके भी बस का नहीं है। फिर हजार-बारह सौ में होता ही क्या है इस जमाने

में?' रुपए की बाबत बोलते-बोलते सहसा उन्हें वह बात याद आ गई जो उन्होंने मेरे

आते ही शुरू की थी, 'हम लोग नैनीताल में उस दफा सिर्फ पाँच ही दिन ठहरे। उतने

ही दिनों में मैंने देख लिया कि हम दोनों में से कोई खुश नहीं रहा। चौके का

पूरा सामान खरीद लिया गया था। मिट्टी का तेल, तवा, चिमटा ओर परात भी बाजार से

ही ली गई थीं। पर जब आशा ने चौके का काम एक दिन भी कायदे से नहीं कराया तो हमने

सोचा बेकार बदमजगी बढ़ाने से क्या फायदा! मैंने और प्रकाश ने कुछ दिन लखनऊ

रहने की सोची।' 'लेकिन जून के महीने में तो लखनऊ भट्ठी हो जाता है! नैनीताल से लखनऊ जाने की

सोची आपने?' मैंने अपनी शंका व्यक्त की। 'अब क्या किया जाए? हालाँकि मेरे 'हसबैंड' प्रकाश ने कहा भी कि आशा उम्र

में छोटी है, उसमें बचपना है। उसकी बात पर मत जाओ। लेकिन मैंने कहा, यह भी कोई

बात हुई। आशा अगर छोटी है तो क्या मैं बूढ़ी हो गई?' वह बूढ़ी थीं या नहीं मेरे लिए कुछ भी कहना मुश्किल था, क्योंकि बाल सफेद

हो जाना और खाल पर सैकड़ों सिलवटें पड़ जाना ही अगर बुढ़ापे के लक्षण हैं तो वह

कतई बूढ़ी नहीं थी। मगर उनके चेहरे की कुदरती रौनक उन्हें न जाने कब की धोखा

दे गई थी। वह एक कीमती साड़ी पहने थीं, आभूषण भी धारण किए थीं, माँग में गहरी

सिंदूरी रेखा भी चमक रही थी। पर चेहरे पर इस सबके बावजूद गहरा विकर्षण मौजूद

था। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, 'उस होटल से भी हम लोग अनोखे ढंग से निकले।

दरवाजे पर लगे ताले की दो चाबियाँ तो थीं ही जब आशा ओर नरेश कहीं घूमने गए, तो

मैंने और प्रकाश ने तय किया कि अब चल निकलें! लेकिन नहीं, मैंने फिर सोचा ऐसे

जाना ठीक नहीं होगा। एक बोतल मिट्टी का तेल रखा था, उसे मैंने आशा के स्टोव

में डाल दिया। झाड़ू अपने बिस्तर में बाँध ली, परात भी अपने ही बिस्तर में

डाल ली और बाकी सारे बर्तन आशा के लिए वहीं छोड़ दिए। प्रकाश को मैंने बाजार भेज

कर एक पीतल की थाली भी मँगवा ली, जिसे मैंने आशा के लिए छोड़ दिया, कहीं उसे यह

न लगे कि मैंने ज्यादा सामान अपने लिए रख छोड़ा है।' वह परम उत्साह में बर्तन-भांडों के बँटवारे की तफसील सुनाती रहीं और मैं

आश्चर्यविमूढ़ हो कर सुनता रहा। 'और फिर मैं और प्रकाश घूमने निकल गए। हम लोगों ने उस दोपहर खाना भी बाहर

होटल में खाया। अब दो-ढाई बजे मैं और प्रकाश लौट कर आए तो देखा कि आशा और नरेश

भी अपना बिस्तर बाँधे बैठे थे। दो कुली बुलवाए गए और हम साथ-साथ बस-स्टैंड

पहुँचे। नैनीताल से हम लोग एक ही बस में वापस लौटे।' वह लौटते समय कितनी सहज और

तनाव-मुक्त थीं, इसका उदाहरण उन्होंने हँसते हुए पेश किया, 'मैं और आशा एक

सीट पर बैठे और प्रकाश-नरेश एक साथ।' सोलह-सत्रह वर्ष पुरानी इस विचित्र पहाड़ की वापसी का मैं सिर-पैर कुछ नहीं

समझ पाया। क्यों तो ये लोग पहाड़ गए थे और क्यों झख मार कर महज पाँच ही दिन

में वापस लौट आए। जिस 'हनीमून' का शुरू में इस महिला ने बड़े जोश-खरोश से

उल्लेख किया था, उसका क्या बना, यह भी मुझे अंत तक मालूम नहीं हो पाया। ठीक इसी समय 'डिंग-डांग' करती दरवाजे की घंटी बज उठी। वह बड़े आलस्य से उठते

हुए बोलीं, 'लो, प्रकाश आ गए।' एक बहुत ही नाटे कद का गोल-मटोल व्यक्ति, गर्दन पर बहते पसीने को रूमाल से

रगड़ते हुए अंदर आ गया। उसने मेरी तरफ सरसरी दृष्टि से देखा। शायद गहरी और

दिलचस्पी की नजर से देखने की शक्ति उसमें इस क्षण बाकी रह भी नहीं गई थी।

उन्होंने उसे बतलाया, 'नरेश का भाई है। बैंक में इंटरव्यू देने आया है। नरेश

का खत भी लाया है।' कई क्षण तो वह लस्त-पस्त आदमी शायद यही समझने की कोशिश करता रहा कि यह

'नरेश' कौन है। फिर उसने पूछा, 'चिट्ठी कहाँ है?' 'चिट्ठी बाद में देखना,' उन्होंने बेसब्री से कहा, 'तुमने खिड़की के काँच

के लिए बोला किसी को? अब बारिश शुरू हो गई है। बौछारें सीधी कमरे में आती हैं

और टेलीविजन पर गिरती हैं।' उस भले आदमी ने चिचचिपे बदन से बुश्शर्ट खींच कर उतारी और डाइनिंग टेबिल के

इर्द-गिर्द पड़ी कुर्सियों पर फेंकते हुए परम धैर्य से कहा, 'हाँ, मैंने शीशे

के लिए बोल दिया है। वह नाप लेने आता ही होगा।' 'अच्छा! गाड़ी का क्या बना? अब कितने दिनों तक यों ही गाड़ी वर्कशाप में

पड़ी रहेगी?' वह शख्स बहुत धीमे, मगर नपे-तुले शब्दों में बोला, 'कल सुबह फिरोज साहब

इधर हो कर ही निकलेंगे। मैं उनकी गाड़ी में ही वर्कशाप चला जाऊँगा। मगर अभी एक

हफ्ता तो लग ही जाएगा...' उन्होंने अपने पति महोदय को बात पूरी करने का अवसर नहीं दिया। बीच में ही

कूद पड़ी, 'लिफ्ट आज फिर काम नहीं कर रही है! भला सात-सात मंजिल कौन सीढ़ियाँ

चढ़ेगा!' प्रकाश बाबू चेहरे पर पूर्ववत गंभीरता रख कर मिनमिनाए, 'हाँ, बड़ी मुश्किल

है। सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते मेरा तो दम फूल गया। एकाध बार और चढ़ना पड़ गया तो

'एक्यूट टाइप' का ब्लड प्रेशर हो जाएगा।' प्रकाश साहब अपनी बात खत्म करके टेलीफोन की तिपाई के पास दीवाल पर जा कर

बैठ गए और बोले, 'जरा एक गिलास पानी देना।' उनकी पत्नी अपनी कुर्सी से दम लगा कर उठीं और बोलीं, 'हाँ, आज फ्रिज भी

बेकार हो गया, दोपहर से।' फिर मेरी ओर संकेत करके प्रकाश जी को बतलाने लगीं,

'इन्हें भी टेप का वाटर दिया हैं।' प्रकाश ने उनकी सूचना पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और वह टेलीफोन का डायल

घुमाने लगे तो उन्हें सहसा कुछ याद आ गया और वह जल्दी-जल्दी बोलने लगीं,

'टी.वी. में पिक्चर ठीक से 'फोकस' नहीं हो पा रही है। जरा उधर भी फोन कर

देना।' इसके बाद वह मेरी ओर मुखतिब हो कर बोलीं, 'फ्रिज की वजह से तुम्हें भी

ठंडा पानी नहीं मिल पाया और 'लिफ्ट' खराब होने से पैदल ऊपर आना पड़ा।' उन्होंने प्रकाश जी को एक गिलास पानी ला कर दिया तो उन्होंने उसे एक तरफ

रख दिया। शायद वह बेहद प्यासे भी थे, लेकिन सात मंजिल तक सीढ़ियाँ फलाँगने के

बाद भी उन्हें घर की महत्वपूर्ण, मगर बिगड़ैल उपलब्धियों ने इतना चैन नहीं

लेने दिया था कि वह शांति के साथ पानी पी सकें। शायद वह फोन में उलझ कर यह भूल गए कि उन्हें पानी का गिलास दिया जा चुका

है। वह बोले, 'बीनू, जरा पानी तो देना।' वह मेरी तरफ देख कर मुस्कुराईं और बोलीं, 'देखा! प्रकाश एकदम फिलासफर हो गए

हैं। इन्होंने अपने हाथ से पानी का गिलास नीचे फर्श पर रखा है और अब फिर से

पानी माँगे जा रहे हैं।' लेकिन उन्हें एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि उनके

पति की शक्ति इस कदर क्षीण भी हो सकती है कि वह झुक कर फर्श से पानी का गिलास

ही न उठा पाएँ। पत्नी की बात सुन कर प्रकाश जी के मस्तक पर हल्की-सी सिलवटें आईं, लेकिन

तत्काल गायब भी हो गईं। उन्होंने पति के निकट जा कर पूछा, 'चाय अभी लोगे, या

कुछ देर बाद?' प्रकाश बाबू अभी कोई उत्तर नहीं दे पाए थे कि दरवाजे की घंटी

फिर से बज उठी। प्रकाश बाबू ने उठ कर द्वार खोला तो एक अधेड़ उम्र के आदमी ने

भीतर घुस कर सलाम किया और पूछने लगा, 'किस खिड़की का काँच टूटा है मेम साब?' वह शख्स मिस्त्री था। उसने अपनी जेब से इंच-टेप निकाली ओर आँखों पर ऐनक

चढ़ा कर जेब से एक छोटी-सी मटमैली जिल्दवाली डायरी निकाल ली। वह व्यस्तता से

डायरी में कुछ नोट करने लगा। उसने डायरी एक तरफ रख कर इंच-टेप से खिड़की का नाप

वगैरह लिया और उसे डायरी में टीप लिया। अभी वह अपने नाप-जोख से फारिग भी नहीं

हो पाया था कि उससे ताबड़तोड़ सवाल किए जाने लगे, 'कितना काँच लगेगा?' '......' 'आज कल शीशे का क्या भाव चल रहा है?' '......' 'पहले तो पूरी खिड़की का शीशा सोलह रुपए में आ जाता था?' '......' 'पता नहीं, आजकल कैसा काँच आने लगा है; हर छह महीने में 'क्रेक' हो जाता है।

पहले तो...!' मिस्त्री पति-पत्नी के हड़बोग-भरे संवादों से पूरी तरह बेखबर हो कर कुछ

हिसाब जोड़ता रहा और मैं उस घर में एक फालतू जिंस बना कुर्सी से चिपका बैठा

रहा। मेरे सौभाग्य से एकाएक एक अच्छा संयोग उपस्थित हुआ। वे दोनों मिस्त्री को

घेर कर अंदर बेडरूम की तरफ ले गए, शायद उधर भी किसी खिड़की-जंगले का काँच टूटा

था या टूटने ही वाला था। उन लोगों के जाते ही मैंने अपनी अटैची बहुत सफाई से

उठाई और लंबे-लंबे डगों से फर्श नापता दरवाजा लाँघ गया। उस समय मुझे यह भी नहीं

सूझा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ! इतने बड़े महासागर जैसे फैले महानगर में एक भी

व्यक्ति और एक भी स्थान से परिचय न होने की दशा में सात मंजिलों की सीढ़ियाँ

उतर कर मैं बाहर सड़क पर आ गया। मेरा धुँधला-सा परिचय केवल उस स्टेशन से था, जहाँ मैं दोपहर को गाड़ी से

उतरा था। अब मेरे लिए मात्र ठिकाना उसी स्टेशन का मुसाफिर-खाना रह गया था।

लेकिन मेरी नजर में उस सतमंजिला स्टोर से जहाँ सिर्फ कंडम सामान और द्वेषी

स्मृतियों के अलावा कुछ बाकी नहीं बचा था, वह वेटिंग रूम ज्यादा राहत देने

वाला था। शुक्ल जी अपनी बात स्पष्ट करने के लिए हथेली में उँगली गड़ाते हुए बोले,

भाई साहेब, जनतंत्र, में अखबार की शक्ति आप नहीं जानते! आपने 'चाँद' का 'फाँसी

अंक' शायद नहीं देखा! ओ एक ही अंक ऐसा रहा कि अंगरेज बहादुर का छक्का छूट

गया!' शुक्ल जी लगभग बीस वर्ष कलकता में रहे थे। वैसे बनारस के रहनेवाले हैं।

पत्नी बंगाली है। घर में हिंदी-बंगला दोनों बोली जाती हैं। इसलिए वार्तालाप

करते समय बंगला के शब्द और क्रियाएँ स्वत: ही आ जाती हैं। मैंने शुक्ल जी की

बात बहुत धैर्य से सुनी और झिझकते हुए बोला, 'पर शुक्ल जी, इस छोटे-से नगर में

अखबार क्या चल पाएगा और इसके अलावा अखबार के लिए पैसा चहिए, प्रेस और दूसरे

साधन भी।' हवा में अपना पंजा नचाते हुए शुक्ल जी ने अपना भाषण शुरू कर दिया, 'भाई

साहेब, आप सिर्फ संका करना जानता। हम आपसे बोला था कारज को हाथ लगाइए। सहारा

देनेवालों का दल आपसे-आप आ जुटेगा। थोड़ी प्रोशंसा से सब काम सध जाता है। मानुष

छोड़ भगवान खुश हो जाता। हम आपसे पूछता हूँ 'गीता सहस्त्रनाम', 'दुर्गा

सप्तशाती', 'शिवमहिमा स्तोत्र' एऽ सब क्या है? आखिर

तुम्हारा इतना महान पोएट तुलसीदास 'विनाय पोत्रिका' में क्या लिखा है? आप एक

मानुष का नाम बोलें जो तारीफ से खुश नहीं होता!' शुक्ल जी ने मेरी आँखों में

झाँक-कर देखा और लंबे-चौड़े नथुने फुला कर 'सु-ऊं' की आवाज निकालने लगे। मेरी

ओर से कोई विरोध न देख कर आगे बोलने लगे, 'हम पूछता है, आपको प्रोशंसा से क्या

एतराज है? मेरे बाई बेजा न करेगा, किसी की उचित प्रोशंसा तो करेगा! हम योजना

दूँगा। काम आप करेगा। तोम चमक न उठा तो यम.पी. शुक्ला का नाम न लेना! ए

दारिद्र लादे घुमता है! माना लक्ष्मी-सोरस्वती का परंपरागत दुश्मनी ठहरा

परंतु रास्ता पकड़नेवाला आदमी दोनों को साध लेता है।' शुक्ल जी धाराप्रवाह बोले चले जा रहे थे। मेरी नजर कभी उनके मुँह पर चली

जाती थी और कभी मैं उनके सुंदर कालीन में धँसी अपनी गर्द-भरी चप्पलें देखने

लगता था। अपने फटीचर होने का अहसास मुझे बहुत गहराई से हो रहा था। 'मेरा काम ही

ऐसा है' यह सोच कर जिन मैले-मलगजे कपड़ों को मैं लापरवाही से लटकाए घूमता हूँ,

इस वक्त उनसे मुझे बेचैनी हो रही थी। मेरी पतलून पर पीछे की ओर कई थेगलियाँ

थीं, जो बंद गले के लबादे जैसे कोट के पीछे छिपने की नाकाम कोशिश कर रही

थीं।... और पतलून? वह घुटनों पर लोटे के पेंदे की शक्ल में उभर रही थी। टखनों

से ऊपर की ओर खिंचती मोहरियों पर दृष्टि गई तो देखा उधड़ कर झालरों की मानिंद

झूल रही थी! शुक्ल जी निरंतर एक से एक अच्छी बात कह रहे थे और मैं हुँकारी भर कर

बीच-बीच में उनकी बहुमूल्य बातों का अनुमोदन करना चाहता था, पर मुझे कुछ

अच्छे शब्द याद नहीं आ रहे थे। मैं केवल 'हाँ तो', 'जी हाँ', 'आप ठीक फरमाते

हैं' आदि कुछ टुचियल और अहमकपने से भरे हुए फिकरे बोल सकता था। अच्छी बातों को

समर्थन करने के लिए जिस शिष्ट भाषा की जरूरत थी वह मेरे पास सिरे से ही नहीं

थी। उत्साहित करने वाला प्रवचन सुनने के बावजूद मेरी दृष्टि रह-रह कर दीवार पर

लगे क्लाक से टकरा रही थी और सेकंड की अनवरत घूमती हुई सुई मेरे दिल में हौल

पैदा कर रही थी। ग्यारह बज रहे थे। मैं पत्नी से ग्यारह बजे तक लौटने की

बात कह कर आया था। इस समय मैं तय नहीं कर पा रहा था कि अपनी बात कैसे शुरू

करूँ। सहसा मेरे सोचने में व्याघात उपस्थित हुआ। शुक्ल जी ने अपने नौकर को जोर

से पुकार कर कहा, 'कोथाय मातादीन! ऐ मातादीन! ऐ सब क्या गोलमाल किया भाय! आज

हमको एक प्याली चा भी नहीं देगा रे!' मातादीन के उत्तर न देने पर उन्होंने

अपने गाउन की जेबें थपथपाई और सिगरेट-केस निकाल कर मेरे सामने रख दिया, 'तब तक

सिगरेट ही पीया जाए!' मैंने अपनी जेब से माचिस निकाल ली। मेरी जेब में केवल माचिस थी। मुझे

'नाइट-शिफ्ट' से लौटते हुए कभी-कभी आधी रात गुजर जाती है। घर बस्ती से दूर

जंगल में है। घोर अंधकार में माचिस की तीली जला कर उजाला कर लेता हूँ। एक दिन

तो घुप्प अँधेरे में एक कुएँ में गिरते-गिरते बचा था। बस, तभी से हर वक्त जेब

में दियासलाई रखता हूँ और यहाँ शुक्ल जी के घर में दिन के समय भी मरकरी राड जल

रहा है। मैंने शुक्ल जी की दी हुई सिगरेट जला ली और दूधिया उजाले में टेलीफोन

के चमकते चोंगे और हॉल की दीगर चीजों को देखने लगा। सारा हॉल बहुत करीने से सजा

था। पालिश से चमकती हुई खूबसूरत कुरसियों पर डनलप की गद्दियाँ पड़ी थीं और

अलमारियों में सीप और काँच से सुंदर खिलौने सजे हुए थे। शुक्ल जी ने गाउन की जेबों में हाथ डाल कर कमर को एक हलका-सा झटका दिया और

उबासी रोकते हूए बोले, 'हम आपसे सच बोलता है। जिन लोगों की चाकरी में बाहर से

कोई आमदनी का सिलसिला नहीं है, महीना में खाली पगार हाथ पर आता है, उनका काम आज

एकदम नहीं चलने का। आप महंगाई देखता? सिर के ऊपर से गुजर रहा है! हम आपके बारे

में सोचता है तो दिल पर तकलीफ गुजरता। आप जैसा चौरित्रवान भालामानुस क्यों

कष्ट सहता ए? हम एक बार आपका मनीजर बजाज साहेब से बोला। ओ बोला, बेशी स्कोप

इधर नहीं।... खैर, प्लान आप फैलाइए, लाइन हम दूँगा। कैसे क्या होगा नहीं

जानता, ऐ सब आपका सिरदर्दी। कोई राजनैतिक मासिक वा पाक्षिक छापो -

रैजिस्ट्रेशन हम करा दूँगा। एक गारंटी हमारा, विज्यापैन का कमी नहीं। इतना ठो

कोलकत्ता का धनाढ्य पार्लामेंट बैठा ए तोमकू सहायता करेगा। एक अखबार का निमित्त

से तोम देखेगा कि प्रेस और निवास हो जाने का।' बोलते-बोलते शुक्ल जी उठ कर खड़े हो गए। मैं नहीं समझ पाया कि आवेश के इन

घनीभूत क्षणों में वे क्या करनेवाले हैं! आगे बढ़ कर उन्होंने फोन का रिसीवर

उठाया और कोई नंबर डायल करने लगे। मैं भी उठा और उत्सुकता से उनके पास पड़ी एक

खाली कुरसी पर जा कर बैठ गया। शुक्ल जी ने डायरेक्टरी मेरे हाथ में दे कर

जल्दी-जल्दी कुछ नाम बतलाए और नंबर खोजने का आदेश दिया। रिसीवर कान से चिपकाए

बोले, 'एक बहुत बड़े आदमी को रिंग किया हूँ। अब आप सुकुल का कमाल देखेगा!' इस पत्र-प्रकाशन की योजना में शुक्ल जी मुझे लगभग उसी प्रकार धकेल रहे थे

जैसे लोककथा में राजा की अरथी के सामने आ जाने वाले घसियारे को मंत्रियों ने

राजा के खाली सिंहासन पर धकियाकर बिठा दिया था। मेरे मन की बेचैनी मेरे हाथों

में आ गई थी। हाथ लगातार जेबों में आ-जा रहे थे और बार-बार हाथ डालने से जेबों

का मुँह लटके हुए जबड़े जैसा फैल गया था। शुक्ल जी बराबर डायल घुमा रहे थे और

बीच-बीच में सिर भी झटकते जाते थे। टेलीफोन डायल करने की तमाम टेक्नीकों के

बावजूद किसी 'बहुत बड़े आदमी' से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था। मैंने

अत्यंत व्यस्तता दिखाते हुए डायरेक्टरी के पन्ने उल्टे-पलटे और शुक्ल जी

द्वारा बताए गए नामों के नंबर उन्हें बता दिए। लगभग बीस मिनट बाद इस संपर्क-स्थापना की लंबी यंत्रणा का अंत हुआ। मेरा

महादुर्भाग्य! एक भी व्यक्ति से बातचीत न हो सकी! हार कर शुक्ल जी ने रिसीवर

रख दिया और मेरी ओर ऐसे घूरने लगे जैसे मदारी तमाशा खत्म करके मजमे की तरफ

घूरता है। इस बीच मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी बात बहुत स्पष्ट शब्दों में उनके

सामने रख दूँ। अब मैं अधिक देर नहीं रुक सकता था। साढ़े ग्यारह बज रहे थे और

एक बजे गाड़ी जाती थी। मुझे अभी घर पहुँचना था और कई तरह के झंझट मेरी जान को

लग रहे थे। घर पर पत्नी अलग परेशान हो रही होगी! मैं किस झंझट में फँस गया!

मुझे अपनी बात फौरन कहनी चाहिए थी। नंगी स्थितियों में जीवित रहने वाले आदमी को

शिष्टता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आभिजात्य उस तंग जूते की तरह होता

है जो नया, चमकीला ओर कीमती दिखाई पड़ता है, लेकिन भीतर ही भीतर पाँव का भुरकुस

निकाल देता है!... यहाँ इंतजाम न होता तो किसी और से कहता। मेरी हालत यहाँ आ कर

उस व्यक्ति जैसी हुई जो आपके पास कोई खास काम ले कर आए और देर तक संकोच में

पड़ा रहे। मैंने बेसब्री से अपनी बात शुरू की, 'ऐसा है...' लेकिन तभी मातादीन चाय ले

कर आ गया। मेरी बात शुक्ल जी तक नहीं पहुँच पाई। शुक्ल जी ने मेरी ओर आँखें

उठाई। गिलास की तली जैसे मोटे लेस के पीछे से झाँकती आँखें बहुत बड़ी और असह्य

दिखाई पड़ती थीं। कुछ देर तक गंभीर रह कर वे सोचते रहे और फिर सजग होते हुए

बोले, 'आइए, चाय पिया जाए! हम लंच टाइम पर आपके कारज हेतु सबको खड़-खड़ाऊँगा।

आप रहिए, हम इस कारज को पूरा करके ही रहूँगा!' मातादीन ने दो प्याले तैयार

करके हम दोनों के हाथ में थमा दिए और झाड़न उठा कर डाइनिंग टेबल साफ करने लगा। मैंने जल्दी-जल्दी चाय गटकी और खाली प्याला मेज पर रख कर हथेली से अपना

मुँह पोंछने लगा। चाय पीते-पीते शुक्ल जी बोले 'आलमीरा से जरा ओ ऽ

अलबम उठाना जीऽ... आपको तसवीरें दिखाई जाएँ!' अब मैं एक मिनट

भी गँवाने को तैयार न था। जेबों में हाथ डाल कर व्यग्रतापूर्वक उनकी सींवन

उधेड़ने लगा। मेरे पैर बार-बार उठना चाहते थे। मुद्रा बिलकुल उठ भागने की ही

थी, लेकिन शुक्ल जी ने मेरा अधैर्य नहीं देखा। उन्होंने इतमीनान से अलबम खोला

और मुझे एक तस्वीर दिखाने लगे। इस तस्वीर में वे कुछ लोगों से घिरे खड़े थे