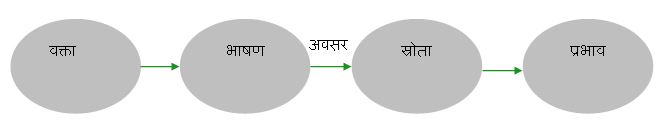

नई सूचना तकनीक ने हमारे आस पास सूचनाओं का अंबार लगा दिया है जो हमें देश विदेश में हो रहे नित्य नए बदलाव या नीति नियमों की सूचना देते हैं और हमें सशक्त बनाते हैं। सूचनाओं का मानव सभ्यता के विकास में हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मनुष्य सूचनाओं की व्याख्या करने में किस हद तक सक्षम होता है और उसके ऊपर सूचनाओं का कितना प्रभाव पड़ता है, यह मुद्दा हमेशा से दार्शनिक, समाजशास्त्रि, मनोविज्ञान विश्लेषकों एवं मीडिया चिंतकों को आकर्षित करता रहा है। यह विषय और भी महत्वपूर्ण बन जाता है जब सूचनाओं का प्रयोग शक्ति एवं सत्ता के निर्धारण के लिए आवश्यक औज़ार साबित होता है। महान यूनानी दार्शनिक सुकरात, प्लेटों या अरस्तू सभी ने अपनी शिक्षण व्यवस्था में एक राज्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्राचीन यूनान में उस समय लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी इसलिए ये दार्शनिक इस बात को भी महत्व देते थे कि किस तरीके से सूचनाओं का प्रयोग कर लोगों के विचार को प्रभावित किया जा सकता है। अरस्तू ने अपने व्याख्यानों में तर्कसंगत तरीके से यह बताया कि कैसे प्रत्यायन (persuasion) तकनीक द्वारा एक वक्ता अपने भाषण द्वारा श्रोता समूह का विश्वास जीत सकता है। अरस्तू की अवधारणा - हर प्रकार के श्रोता समूह को प्रभावित किया जा सकता है - आज भी प्रभावशाली है। प्रथम विश्व युद्ध में श्रोता समूह को प्रभावित करने के सभी हथकंडे अपनाए गए। अमरीका ने जब 1917 में इस युद्ध में कूदने का फैसला किया तब उसके देशवासी इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार नही थे परंतु अपने इस फैसले को सकारात्मक तरीके से जनता तक पहुँचाने की योजना बनाई गई। लगभग 26 महीने (अप्रेल 14, 1917 से जून 30, 1919) में एक पूर्ण नियोजित तरीके से क्रील समिति के नेतृत्व में अमरीकी जनता को प्रत्यायन तकनीक द्वारा युद्ध में बढ़-चढ़ कर भाग लेने के अमरीका के फैसले को सही सिद्ध कर दिया गया। जनमत निर्माण के तरीके कई बार विवादों को भी जन्म देते रहे हैं। प्रसिद्ध एवं अपने समय के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक विश्लेषक वॉल्टर लिप्पमेन ने अपनी किताब पब्लिक ओपिनीयन (1922) और दि फैंटम पब्लिक (1925) में जब यह बात कही कि आम जनता सूचनाओं एवं सच्चाई से अनभिज्ञ होती है और इसलिए वो सही फैसले लेने में असमर्थ होती है। जनता तक जो सूचना पहुँचती है उसमें कितनी बार मिलावट होने की संभावना होती है इसलिए जनता के निर्णय पर विश्वास करना मुश्किल है परंतु लिप्पमेन के इस बात का उस समय के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन डूई ने अपनी किताब दि पब्लिक एंड इट्स प्राब्लम्ज (1927) में खंडन किया। डूई का मानना था कि केवल वोट का अधिकार देना लोकतंत्र के लिए पर्याप्त नही है बल्कि एक स्वस्थ वातावरण में पूर्ण रूप से विचार-विमर्श कर विशेषज्ञों की राय एवं राजनीतिज्ञों की जवाबदेही को सामने रखकर अगर एक राजनीतिक पार्टी के लिए जनमत निर्माण होता है तभी वह सही मायनों में स्वस्थ लोकतंत्र है। डूई के अनुसार जनता एक निष्क्रिय प्राणी नही है जो मीडिया के संदेशों को सिर्फ ग्रहण करता है बल्कि जनता अपने तर्कशक्ति और बुद्धि से अपने लिए उचित निर्णय लेने में सक्षम है। मीडिया के पूर्ण प्रभावशाली या सीमित प्रभावी सिद्धांत एवं जनमत निर्माण में इसके योगदान पर कई समाज वैज्ञानिकों ने अपने शोधपत्र एवं पुस्तकें प्रस्तुत की हैं। कुछ प्रमुख मीडिया चिंतक जिन्होंने जनमत निर्माण विधा को प्रसिद्धि एवं लोकप्रियता दिलाई उनपर इस शोधपत्र में विस्तार से चर्चा की जाएगी। जनमत निर्माण सिद्धांत की शुरुआत अरस्तू के व्याख्यानों माना जाता है जिसका सफल प्रयोग कई समाज वैज्ञानिक जैसे लिप्पमेन, लैस्वेल, लज़ार्फ़ेल्ड, इलिहु काट्स इत्यादि ने किया है।

अरस्तू (384-322 BC )

संचार को प्रथम बार वैज्ञानिक एवं तार्किक तरीके से समझने का प्रयास अरस्तू ने किया था। अरस्तू यूनान के महान विचारक एवं दार्शनिक थे। अरस्तू की विशेषज्ञता राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थ शास्त्र, आचार शास्त्र, मानव शास्त्र, भाषण शास्त्र, इत्यादि में समान रूप से थी। अरस्तू के पिता मकदूनिया के राजा के दरबार के शाही चिकित्सक थे। इसलिए अरस्तू का जीवन बहुत ही साधन संपन्न था। उनकी रुचि विज्ञान की तरफ थी इसलिए 18 वर्ष की आयु में मानव मस्तिष्क की पढ़ाई के लिए वे प्लूटो की विश्व प्रसिद्ध अकादमी में आ गए। अपने प्रतिभा कौशल से अरस्तू ने सभी का दिल जीत लिया था। प्लूटो अरस्तू को अपने अकादमी का मस्तिष्क मानते थे। बाद में अरस्तू ने प्लूटो की अकादमी में शिक्षक के रूप में भी काम किया और लगभग 20 वर्षों तक अकादमी से जुड़े रहे। परंतु प्लूटो की मृत्यु उपरांत अकादमी के विवाद की वजह से वे अकादमी छोड़ कर चले गए। कुछ वर्षों के बाद मकदूनिया के राजा फ़िलिप ने प्लूटो को अपने पुत्र राजकुमार सिकंदर का गुरु बनाया। सिकंदर उस समय सिर्फ 14 वर्ष के थे, परंतु शीघ्र ही राजा फ़िलिप की मृत्यु हो गई और सिकंदर को केवल 17 वर्ष की उम्र में राजा बना दिया गया। सिकंदर के विश्व विजय पर निकलने के बाद अरस्तू ऐथेंज़ आ गए और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध अकादमी की शुरुआत की। लगभग 12 वर्षों तक सिकंदर की सहायता से अरस्तू अपनी अकादमी चलाते रहे परंतु सिकंदर की मृत्यु के उपरांत अरस्तू के मुक्त और निर्भीक विचारों ने उनके कई सत्रु पैदा कर दिए जिसकी वजह से वह अपनी अकादमी छोड़ कर चले गए और जल्द ही उनकी मृत्यु लगभग 322 BC में हो गई।

उनकी महत्वपूर्ण रचना 'पॉलिटिक्स' और 'रेटरिक्स' थी। पॉलिटिक्स राजनीतिशास्त्र पर लिखा हुआ प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ है, जिसमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का चित्रण किया गया है। अरस्तू के अनुसार एक राज्य की आवश्यकता जनता की तरक्की और खुशहाली के होती है। किसी भी राज्य में क्रांति के मुख्य कारक उस राज्य में व्याप्त आर्थिक विषमता होती है। किसी भी राज्य में ना तो ज्यादा पूँजीपति वर्ग होने चाहिए, ना ही ज्यादा गरीब। अरस्तू ने एक आदर्श राज्य में मध्यम वर्ग की बहुलता पर जोर दिया और राज्य के क्षेत्रफल के बारे में भी उनका मानना था कि राज्य ना ज्यादा बड़ा हो ना ही ज्यादा छोटा। अरस्तू ने राज्य के शासन व्यवस्था के लिए तीन अंगों को आवश्यक बताया है - नीति निर्धारक, प्रशासन एवं न्यायिक व्यवस्था। अरस्तू ने एक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है। अरस्तू वह प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने राज्य संबंधी सभी विषयों पर विस्तारपूर्वक लिखा था।

रेटरिक मुख्य रूप से सार्वजनिक संचार (public communication) पर केंद्रित ग्रंथ था। इस पुस्तक का संकलन अरस्तू के कक्षा में दिए गए व्याख्यानों का नोट्स, जो उनके विद्यार्थियों ने बनाया था, उससे हुआ था। रेटरिक संचार शैली के ऊपर प्रथम बार एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक लेख था। प्राचीन यूनान में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी इसलिए यहाँ सत्ता हासिल करने के लिए जनमत निर्माण करने की आवश्यकता थी। जनता को अपने पक्ष में लुभाने का सशक्त माध्यम भाषण था जो राजनेता को जनता से सीधे जुड़ने का अवसर देता था। एक प्रभावशाली भाषण जनता को अपने पक्ष में प्रभावित करने की ताकत रखता है। अरस्तू के अनुसार हर प्रकार के श्रोता समूह को प्रभावित करना संभव है सिर्फ उस समूह की आवश्यकता एवं भावनाओं का खयाल वक्ता को रखना होता है। रेटरिक मुख्य रूप से श्रोता समूह को प्रभावित करने के तरीकों पर बात करता है जिसे अरस्तू ने प्रत्यायन (persuasion) सिद्धांत से समझाया है। अरस्तू के अनुसार एक प्रभावशाली वक्ता और उसके भाषण में कुछ विशेष गुण होने चाहिए जिसे उन्होंने तीन रूपों में समझाया है -

लोगोज़ ( logos ) - एक वक्ता को अपने भाषण को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि उसकी बातें लोगों को रुचिकर लगने से साथ ही विश्वास करने योग्य भी लगें।

इथोस ( ethos ) - श्रोता के बीच वक्ता की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए और इस विश्वसनीयता को बनाने के लिए वक्ता में कुछ विशेष गुण आवश्यक रूप से होने चाहिए। अरस्तू के अनुसार एक प्रभावशाली वक्ता का बुद्धिमान होना आवश्यक है। उसे पता होना चाहिए कि वो क्या और क्यूँ बोल रहा है। अपने भाषण के शब्दों को चुन-चुन कर बोलना आवश्यक है ताकि अनायास ही किसी कि संवेदना आहत ना हो जाए। इसके अलावा वक्ता पर जनता विश्वास करती है या नही, इसका सीधा जुड़ाव इस बात से है कि श्रोता वक्ता की बात को कितनी गंभीरता से सुनती है। श्रोता के बीच उसकी छवि कैसी है यह इस बात को निर्धारित करेगा कि वक्ता के वक्तव्य से जनता कितनी प्रभावित होती है। तीसरी प्रमुख बात जो अरस्तू ने कही थी वह यह है कि अपने वक्तव्य में वक्ता को जनता की भलाई और उनके सुखी जीवन के लिए उठाए जाने वाले कदम की चर्चा करनी चाहिए। कोई भी श्रोता उन्ही भाषण में रुचि रखेगा जो उसकी समस्याओं और चिंताओं से जुड़ी होती है।

पेथॉस ( pathos )- अरस्तू के पेथॉस के अनुसार एक कुशल वक्ता को अपने लक्षित श्रोता समूह के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि श्रोता वक्ता को अपने बीच का एक आम नागरिक समझें जो उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से सरकार के समक्ष रख सकेगा।

वॉल्टर लिप्पमेन (1889-1974)

वॉल्टर लिप्पमेन एक पुलिट्सर पुरस्कार विजेता अमरीकी लेखक एवं पत्रकार थे। लिप्पमेन अपने समय के सबसे प्रभावशाली और सम्मानित राजनीतिक पत्रकार थे। उन्हें अपने समय का श्रेष्ठतम पत्रकार माना जाता है जिनके लेखों ने जनमत निर्माण करने में अहम भूमिका निभाई है। लिप्पमेन को समाचारपत्र "न्यू यॉर्क ट्रिब्यून" के अपने बहुचर्चित कॉलम "टुडे एंड टुमौरो" (Today and Tomorrow) के लिए दो बार 1958 और 1962 में पुलिट्सर पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त लिप्पमेन को अमरीकी राष्ट्रपति लिंडन जोनसन के द्वारा प्रतिष्ठित "presidential medal of freedom" से भी 1964 में नवाजा गया। लिप्पमेन अमरीका के अनेकों राष्ट्रपति जैसे थीयडॉर रूज़वेल्ट, वुडरो विल्सन, जॉन केनेडि एवं लिंडन जोनसन के सलाहकार के रूप में काम किया और कई अहम नीतिगत एवं राजनीतिक मामलों पर अपना पक्ष रखा। लिप्पमेन ने वुडरो विल्सन के विश्वप्रसिद्ध भाषण "चौदह सूत्री शांति नियम" (Fourteen Points) को भी लिखने में अहम भूमिका निभाई थी।

लिप्पमेन की सबसे चर्चित किताब थी 1922 में प्रकाशित "पब्लिक ओपिनीयन" (Public Opinion)। यह किताब आज भी राजनीतिक संचार को समझने का प्रमुख स्रोत है। नोम चोमस्की की प्रसिद्ध किताब "मैनुफैक्चरिंग कन्सेंट" के शीर्षक को भी लिप्पमेन की किताब "पब्लिक ओपिनीयन" से ही लिया गया था। इस किताब में लिप्पमेन ने यह बताने का प्रयास किया है कि मीडिया जनमत निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लिप्पमेन इस विचारधारा को प्रेषित करते हैं कि जनता के बीच सूचना का अभाव रहता है जिससे उनकी नीति और नियमन संबंधी समझ सीमित होती है। आम जनता को मुद्दों का चयन करके देना मीडिया का अहम कार्य है। अतः लिप्पमेन एक तरह से आगे चलकर बनने वाले एजेंडा सेटिंग सिद्धांत की पृष्ठभूमि तैयार करते हुए कहते हैं कि मीडिया लोगों की सोच को प्रभावित कर किसी मद्दें पर सहमति निर्माण का कार्य करती है। लिप्पमेन ने अपनी किताब "पब्लिक ओपिनीयन" में यह भी अवधारणा प्रेषित की है कि मीडिया मनुष्य के मस्तिष्क में बाहरी दुनिया के बारे में एक काल्पनिक छवि का निर्माण करता है। मनुष्य ने इस बाहरी दुनिया का अवलोकन या अनुभव प्रत्यक्ष रूप से नही किया हो परंतु मीडिया मानव मस्तिष्क में उस दुनिया के बारे में एक रूढ़िवादी छवि बना देता है। मनुष्य अब उस बाहरी दुनिया से जुड़े अपने फैसले उस मीडिया निर्मित काल्पनिक रूढ़िवादी सोच और अपने पूर्वाग्रह से लेता है।

हैरल्ड लैस्वेल (1902-1978)

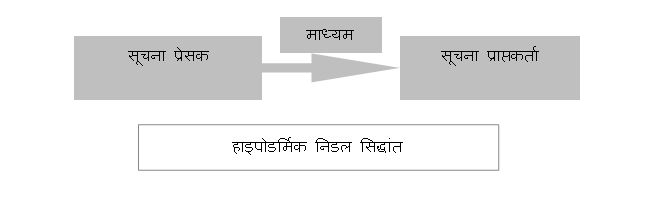

हैरल्ड लैस्वेल अमरीका के अत्यंत प्रभावशाली समाज वैज्ञानिक थे जिनका संचार एवं राजनीति शास्त्र में कुछ सराहनीय योगदान था। लैस्वेल को उनकी संचार सिद्धांत और संचार के प्रारंभिक मॉडल के लिए सदेव याद किया जाता है। लैस्वेल ने 1918 में केवल 16 साल की उम्र में शिकागो विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इन्होंने स्नातक की डिग्री अर्थशास्त्र एवं पी एच-डी की डिग्री राजनीतिक शास्त्र से ली। लैस्वेल एक होनहार छात्र थे और इनके पी एच-डी शोध ने ही इन्हें प्रसिद्धि दिला दी। लैस्वेल का शोध विषय था विश्व युद्ध के समय प्रयोग होने वाले प्रॉपगैंडा तकनीक का अध्ययन (Propaganda Techniques in the World War)। लैस्वेल ने अपने शोध उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहली बार वैज्ञानिक तरीके से अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया। अंतर्वस्तु विश्लेषण तकनीक आगे चलकर मीडिया एवं कई अन्य विषयों में एक महत्वपूर्ण शोध-प्रविधि के रूप में प्रयोग किया गया। लैस्वेल के शोध ने यह प्रमाणित किया कि मीडिया द्वारा दी जाने वाली सूचनाएँ श्रोता समूह को बंदूक की गोली की तरह लगती हैं और उन्हें प्रभावित करती हैं। लैस्वेल के अनुसार प्रेसक सूचानाओं द्वारा प्राप्तकर्ता को कार्य करने की प्रेरणा एवं स्फूर्ति प्रदान करता है।

उस समय के अमरीकी विश्वविद्यालयों में प्रॉपगैंडा एवं जनमत निर्माण के सिद्धांत के विषय को पढ़ाते वक़्त सीधे लैस्वेल के शोध को प्रमुख उदाहरण के रूप में लिया जाता था। आज भी प्रॉपगैंडा तकनीक एवं जनमत निर्माण के लिए इस शोध को एक प्रमुख केस स्टडी के रूप में पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है। लैस्वेल ने अमरीका के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे - शिकागो विश्वविद्यालय, एल विश्वविद्यालय, न्यू यॉर्क का सिटी विश्वविद्यालय, टेंपल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम किया। लगभग 1930 में लैस्वेल ने रोकफेल्लर फाउंडेशन के एक प्रमुख सदस्य के रूप में जनसंचार पर होने वाली संगोष्ठी में भाग लिया। इस संगोष्ठी में लैस्वेल ने संचार के एक प्रचलित मॉडल को सभी के सामने पहली बार प्रस्तुत किया - किसने किसको क्या कहा तथा किस माध्यम से कहा और उसका कितना प्रभाव पड़ा। संचार की यह परिभाषा आज भी जनसंचार के सभी विभागों में प्रमुखता से पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त लैस्वेल ने समाज में मीडिया के प्रभाव एवं इसकी उपयोगिता पर भी इस संगोष्ठी में एक महत्वपूर्ण अवधारणा को प्रेषित किया। लैस्वेल के अनुसार मीडिया का तीन प्रमुख कार्य - समाज की निगरानी करना, व्यक्ति एवं समाज को संदेशों द्वारा प्रेरित करना एवं अपने सांस्कृतिक धरोहर को समाज से जोड़ना है।

पॉल फेलिक्स लज़ार्फ़ेल्ड ( 1901-1976 )

पॉल फेलिक्स लज़ार्फ़ेल्ड का जन्म आस्ट्रिया के वियना के एक यहूदी परिवार में हुआ था। इन्होंने अपने पी एच-डी की उपाधि गणित विषय से 1925 में वियना विश्वविद्यालय ली थी। जल्द ही इनकी रुचि व्यावहारिक मनोविज्ञान की तरफ हो गई और इन्होंने इस विषय पर वियना में 1929 में एक शोध संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान से लज़ार्फ़ेल्ड ने कुछ महत्वपूर्ण शोध-कार्य किए जैसे सामुदायिक जीवन पर बेरोज़गारी का प्रभाव जिसकी वजह से उन्हें सम्मानित रॉकफेलर फाउंडेशन के जरिए 1935 में अमरीका जाने का अवसर प्राप्त हुआ और बाद में उन्हें वहाँ की नागरिकता मिल गई। जल्द ही लेजरफेल्ड ने अमरीका के नेवर्क विश्वविद्यालय में काम करना शुरू किया। 1937 में वे प्रिन्स्टेन विश्वविद्यालय के रेडियो रिसर्च केंद्र के निदेशक नियुक्त किए गए और जब इस प्रोजेक्ट को 1940 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्थानांतरित किया गया तब भी लज़ार्फ़ेल्ड इसके निदेशक बने रहे। उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर का पद दिया जहाँ वे 1970 तक कार्यरत रहे।

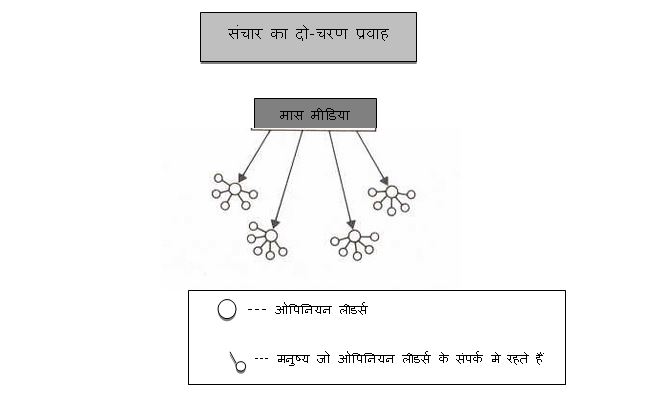

लेजरफेल्ड ने मीडिया के विविध आयामों जैसे अखबार, पत्रिका, रेडियो या चलचित्र के प्रभाव इत्यादि पर कई महत्वपूर्ण शोध किए। लेजरफेल्ड ने 1940 के अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान का लोगों के मतदान व्यवहार पर पड़े प्रभाव का अध्ययन किया। इस शोध में यह पाया गया कि मास मीडिया का प्रभाव केवल सीमित लोगों पर ही होता है और ये कुछ लोग अंतरव्यक्तिक संचार माध्यम द्वारा दूसरों को प्रभावित कर सूचना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में संप्रेषित करते हैं। इन कुछ लोगों को ओपिनीयन लीडर्स कहा गया और संचार के इस सिद्धांत को संचार प्रवाह के दो चरण (The Two-step flow of communication) के नाम से जाना गया। लेजरफेल्ड ने अपने शोध निष्कर्ष को अपनी पुस्तक दि पीपल्ज़ चोयस (1944) में प्रकाशित किया। लेजरफेल्ड और एलिहू काट्स की दूसरी पुस्तक पर्सनल इन्फ़्लूयन्स (1955) ने भी संचार के सीमित प्रभाव सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की। इस पुस्तक में मास मीडिया, ओपिनीयन लीडर्ज़ एवं अंतरव्यक्तिक संचार के अंतरसंबंधों को विस्तार से समझाया गया था। लेजरफेल्ड ने शोध प्रविधि के मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रविधि एवं आँकड़ा-विश्लेषण तकनीक पर कई महत्वपूर्ण योगदान दिया।

निष्कर्ष

जनमत निर्माण सिद्धांत की प्रासंगिता आज भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। नई सूचना तकनीक के आगमन से आज सूचनाओं पर कुछ शक्तिशाली वर्ग का आधिपत्य नही रह गया है। आज जनता भी सूचनाओं को जल्द से जल्द प्राप्त करती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार हमेशा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और यहाँ चुनाव आवश्यक होते हैं। आज चुनावी अभियान ज्यादा सुनियोजित हो गए हैं परंतु अभी भी चुनाव का मुख्य खर्च विज्ञापन एवं रैली पर ही होता है। अपने संदेशों को जनता तक पहुँचाना और उनका विश्वास जितना ही राजनीतिज्ञों का प्रमुख उद्देश्य होता है। चुनाव अभियान में राजनेता अपने भाषण द्वारा जनता को अपने हक में वोट देने का अनुनय करता है और उसे अपना भाषण ऐसे तैयार करना होता है जिससे वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं का विश्वास जीत सकें। जनता उसी राजनेता पर विश्वास करती है जिससे वो एक जुड़ाव महसूस करती है और जो अपने चरित्र एवं अपने पूर्व कार्यों से एक भरोसेमंद पात्र साबित हो। मीडिया के प्रत्यक्ष एवं सीधे प्रभाव को पूरी तरह से नकारा नही जा सकता क्यूँकि विश्व के अनेकों चुनाव अभियान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मीडिया जनमत निर्माण की आँधी को हवा देने में सफल होती है। कोई भी चुनाव अभियान सिर्फ रैली, भाषण या मीडिया के दम पर नही जीता जा सकता, ओपिनीयन लीडर्स का एक खास महत्व है। सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता उस पार्टी के प्रचारक की भूमिका निभाते हैं जो अपने काम एवं अपनी बातों से जनता को अपनी ओर प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वे गाँव-शहर में ओपिनीयन लीडर्स बन सकने वाले व्यक्ति का चुनाव करते हैं और उन्हें अनुनय-विनय एवं प्रत्यायन तकनीक का प्रयोग कर अपने पक्ष में प्रचार करने को प्रेरित करते हैं। अतः जनमत निर्माण सिद्धांत संचार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका आकर्षण हर दौर के समाजशास्त्री को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है और इसके कई पहलू पर आज भी शोध किए जा रहे हैं।

शोध संदर्भ

1. Herman, S.E., & Chomsky, N. (1994). Manufacturing Consent: the political economy of mass media. New York: Pantheon Books.

2. Lippmann, W. (1922). Public Opinion. New York: Harcourt Brace.

3. Lilleker , G. D. (2006). Key Concepts in Political Communication. London : Sage Publication.

4. Kaid, L. L. & Holtz-Bacha, C. (2008). Encyclopedia of Political Communication. Los Angeles: Sage Publications.

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Lasswell

7. https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Lazarsfeld

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmann